.........

SIMPOSIO INTERNACIONAL EN ESTÉTICA Y EMANCIPACIÓN:

FANTASMA, FETICHE Y FANTASMAGORÍA

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), en colaboración con el Instituto de Investigación de Humanidades de la Universidad de California (UCHRI, por sus siglas en inglés), y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), llevarán a cabo el Simposio Internacional en Estética y Emancipación: Fantasma, Fetiche y Fantasmagoría (FFF). Evento académico de primer orden que celebra el Centenario de la Universidad Nacional de México mediante una revisión critica del discurso postcolonial en su significación para las diversas realidades políticas, sociales y culturales a 200 años de los procesos independentistas en América Latina.

El Simposio Internacional en Estética y Emancipación: Fantasma, Fetiche y Fantasmagoría, tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de octubre de 2010 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Entre sus ponentes se incluyen académicos, pensadores y artistas como Ackbar Abbas, Gustavo Buntinx, Luis Camnitzer, Hamid Dabashi, Enrique Dussel, Marcelo Expósito, Néstor García Canclini, David Theo Goldberg, Michael Hanchard, Brian Holmes, Branden Joseph, Claudio Lomnitz, Saree Makdisi, Achille Mbembe, Sarah Nuttall, Raqs Media Collective, Nelly Richard, Suely Rolnik, Boaventura de Sousa Santos, Gayatri Chakravorty Spivak y Eduardo Subirats. Abierto a todos, este Seminario pondrá especial énfasis en atraer a la comunidad universitaria —estudiantes, investigadores y académicos—, así como a los agentes intelectuales y sociales que conforman la estructura cultural del país, interesados en trazar nuevas vías de pensamiento para nuestro tiempo.

Fantasma, Fetiche y Fantasmagoría tiene como punto de partida el bicentenario de las guerras independentistas latinoamericanas y pretende provocar un cuestionamiento en torno al problema de la emancipación, principalmente desde las dinámicas postcoloniales del Hemisferio Sur, trascendiendo el tono celebratorio, acrítico y nacionalista de las efemérides independentistas. Fantasma, Fetiche y Fantasmagoría fomentará la creación de puentes que superen las distancias entre el discurso de emancipación en Latinoamérica, las discusiones en torno a los movimientos sociales y estéticos en la región y, en un sentido más amplio, los ámbitos de la teoría crítica y postcolonial en un discurso contemporáneo que permita pensar las especificidades de cada proceso a la vez que marcar los espacios de tensión y aporía.

Este encuentro busca afirmar la vigencia del quehacer de la Universidad en un plano continental, y del MUAC como Museo Universitario que plantea la intersección del saber, el arte y la inquietud política. En el marco del Centenario de la institución, el Simposio busca subrayar la función de la UNAM como promotora del pensamiento crítico y puente del diálogo entre geopolíticas, donde la Universidad buscará poner en diálogo la diversidad de las reflexiones que el proyecto de emancipación, iniciado hace dos siglos, plantea tanto a la producción de memoria social, como la invención cultural y artística, en el entrecruce entre distintas disciplinas, tradiciones, generaciones, teorías y prácticas, al norte y el sur.

Simposio Internacional en Estética y Emancipación: Fantasma, Fetiche y Fantasmagoría

28, 29 y 30 de octubre de 2010.

Teatro Juan Ruiz de Alarcón.

Centro Cultural Universitario / UNAM.

Costo: $100.00 pesos mexicanos por día; 50% de descuento a estudiantes y profesores.

Se darán constancias de participación a los asistentes que lo solicite en la mesa de registro. Venta: En taquilla del MUAC a partir del 15 de octubre de 2010.

Mayores informes http://www.muac.unam.mx/proyectos/campusexpandido/

Reservaciones: internationalsymposium@muac.unam.mx

Tels.: +52 (55) 5622 6999 Ext. 48828

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggQSFsZaz9ghVij3D7AVOmK71y69fCwXUtEGcxVWFy-GWw7M0JqWLdw35MekoJ2t8piivnEv2cIQPl-KnKtL22DV-kig4_yOMtNBbCBqHXYDAl17PTIvb7Xq-_hX2BzKSOBYqY3g/s400/89jpg.jpg)

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMxQ0F0-CcosVaoDuKQ6XV-PgvikgvkBHOseKBniJZ2xk0Suv8PuyMlwtoIU2baF1daIktMLYM9cR8KqaVH8A66MOJscrgV-4vJfUWhI0I6UlNPop00SFfhgsIotHXR7wWmRw-A/s1600/flyer.jpg)

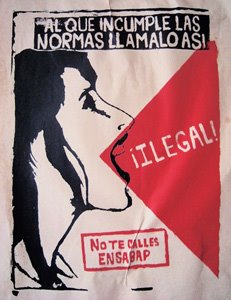

se diría que la responsabilidad que tienen en la destrucción del planeta y en la implantación de modelos económicos neocoloniales en áreas del planeta como américa latina es el límite frente al que se detiene la libertad de expresión en las fundaciones patrocinadas por multinacionales como telefónica. en el año 2000 fui invitado a escribir un texto para el catálogo de la exposición de un amigo artista, que habría de tener lugar en la fundación telefónica de madrid. titulé mi texto "Arte, sistemas, subjetividad. Algunas consideraciones sobre arte, ecologismo y (otras formas de hacer) política". incluía una nota al pie mencionando a telefónica entre los artífices del expansionismo neocolonial capitalista español, y criticaba duramente el proyecto antiecológico del intocable escultor eduardo chillida para las islas canarias, respaldado por grandes instituciones y confrontado valientemente por pequeñas organizaciones ecologístas locales. (valga decir que chillida es de los nombres estrella de la colección de arte de telefónica, o al menos lo era en aquel momento). por supuesto se me exigió retirar dichas afirmaciones de mi texto para que pudiera ser publicado, y por supuesto que me negué, y no fue publicado. dos meses después ganó uno de los premios de la asociación de críticos de arte de catalunya a los mejores ensayos del año. cabe también decir que la exposición de mi amigo trataba de temas... ecológicos. pero una cosa es mostrar el negro como metáfora de la contaminación, y otra bien diferente es escrachar a los responsables con nombre de esa contaminación, algunos de los cuales incluso patrocinan mensajes pseudoecologistas. un abrazo solidario, por tanto, desde acá.

6:15 PM, junio 22, 2010

postdata: releo mi comentario anterior para comprobar si está todo bien, y observo que, por no cargar las tintas, me quedé corto. mejor llamemos a las cosas por su nombre y apellidos completo. donde dije modelos económicos neocoloniales, falta el segundo apellido: modelos económicos neoliberales asesinos, responsables de genocidio. las celebraciones abstractas de la fogosidad de la vida en el planeta que se pueden permitir las multinacionales a través de sus fundaciones son incompatibles con el desvelamiento exacto de su responsabilidad en múltiples formas de crímenes contra la vida en el planeta, incluyendo (pero no sólo) la vida de la humanidad. el burócrata responsable de la fundación telefónica de madrid que quiso "negociar" (por teléfono de telefónica, por cierto) sobre mi texto, primero de buenas maneras, intimidando después, se desesperó ante mi tozudez, y acabó espetándome: "que sepas que si yo quiero puedo llegar a ser en mi vida tan anarquista como tú, pero prefiero ser responsable". He ahí la doble condición de tantos amables gestores culturales de las fundaciones que dependen de multinacionales asesinas: joven alma libertaria, madura manu economicus militari.

pero pido por favor que no nos dejemos enredar ni llevar por el ombliguismo característico de la condición de artista: el problema principal no es la censura; el problema es la verdad que se oculta tras el hecho censurado: en última instancia, el carácter asesino de este sistema dominante. lo que hemos de reivindicar en último término no es la libertad de expresión, sino la urgencia de suspender la vigencia de un sistema global genocida. no lo perdamos nunca de vista.

6:33 PM, junio 22, 2010