Me propongo aquí poner en discusión una apretada síntesis respecto no sólo de los puntos de partida y nociones que sostienen mi trabajo de investigación sobre los comienzos del conceptualismo en Argentina en los años ’60 y ’70, sino también retomando algunos aportes del conjunto de iniciativas e investigaciones sobre el tema que están avanzando en distintos puntos de América Latina. La intención del texto es entonces articular, a la manera de una plataforma programática tentativa, en proceso, un conjunto de ideas, hipótesis y proposiciones que esperan ser productivas o al menos provocativas a la hora de avanzar en la elaboración colectiva y comparativa que este proyecto espera propiciar.

En primer lugar y aunque quizá sea redundante, nuestra perspectiva se enmarca en los esfuerzos por cuestionar el canon hegemónico angloamericano del arte conceptual, que restringe su origen a la corriente tautológica o lingüística, y sus nombres relevantes a artistas ubicados en el centro.

[1]En la última década empiezan a configurarse otros relatos de los inicios del conceptualismo

fuera del centro. Sin duda, las operaciones curatoriales que Luis Camnitzer, Mari Carmen Ramírez y otros han llevado a cabo a partir de 1999 fundamentalmente desde distintos museos y universidades de Estados Unidos, contribuyeron a sacudir con fuerza ese relato canónico y ampliarlo. En ese marco vienen teniendo lugar evidentes gestos de inclusión

[2] de ciertas zonas de la vanguardia argentina y brasileña de la década del ‘60 en los nuevos relatos del “conceptualismo global” en tanto corpus heterogéneo y pluricéntrico.

Paralelamente, con menos visibilidad internacional y sin duda con menor presupuesto, en distintos puntos de América Latina se sostienen esfuerzos hasta ahora aislados por rescatar del olvido otros casos que obligan a repensar los relatos inaugurales canónicos. Estoy pensando en concreto en investigaciones en curso, como las que vienen desarrollando hace años los peruanos Emilio Tarazona y Miguel López sobre los orígenes del no-objetualismo peruano, concretada recientemente en la exposición “La persistencia de lo efímero” que abarca ambientaciones, happenings y arte conceptual entre 1965-1975, o el trabajo de los argentinos Fernando Davis y María de los Ángeles de Rueda sobre el conceptualismo surgido en los años 60 en la ciudad de La Plata (en particular el radical proyecto artístico “revulsivo” de Edgardo Antonio Vigo), o la revisión que propone Soledad Novoa (entre otros investigadores chilenos) sobre los desarrollos del experimentalismo previos al golpe de Estado de 1973, cuya memoria quedó bloqueada por la pretensión inaugural de la dictadura de Pinochet, o proyectos como el del artista Álvaro Barrios sobre los orígenes del arte conceptual colombiano en 1968, que vienen tomando forma a través de publicaciones y la curaduría de exposiciones.

Hoy parece ser un momento propicio para plantear la posibilidad de articular estos esfuerzos de largo aliento, hasta ahora aislados aunque coincidentes, en una red de investigadores acerca de los inicios otros del conceptualismo.

DescentradosPartamos de reconocer que dentro del conceptualismo se inscriben proyectos no sólo diferentes sino incluso antagónicos. Benjamín Buchloh lee en cierta zona del conceptualismo la más cabal actitud de asumir las consecuencias del legado de Marcel Duchamp en su puesta en crisis de las condiciones de producción y de recepción del arte. Estamos, afirma, ante el mayor asalto a las distintas dimensiones del objeto artístico tal como era comprendido hasta entonces: sus aspectos visuales (en tanto el conceptualismo produce una eliminación de la visualidad y un corrimiento de las definiciones tradicionales de representación), su status mercantil y sus formas de distribución.

[3] Coincidentemente, en

Heterotopías, Mari Carmen Ramírez señala al conceptualismo como un gran salto del siglo XX en relación al entendimiento y la producción de arte (el segundo después de la revolución implicada por las vanguardias históricas). Dice: “Al ser declarado obsoleto el status y la preciosidad de la obra de arte autónoma, de herencia renacentista, y de haber sido transferida la práctica artística de la estética en sí al territorio más elástico de la lingüística, el Conceptualismo preparó el terreno para innovadoras y más radicales formas de arte”.

[4]Cuando Ramírez sostiene en ese marco el “carácter precursor”

[5] del conceptualismo latinoamericano, señala que su diferencia radica en sus formas eclécticas, heterogéneas y contradictorias, no subordinadas a cánones metropolitanos. El primer momento del conceptualismo latinoamericano abarcaría, de acuerdo a su parámetro, desde 1966 hasta 1974, y se restringiría a Brasil, Argentina y la comunidad de artistas latinoamericanos radicados en New York.

Nuevas investigaciones ponen en evidencia que ese corpus merecer ser ampliado a otros puntos de América Latina (por señalar un ejemplo preciso: la irrupción del Grupo Arte Nuevo en Lima en 1966). Es indiscutible que a mediados de la década confluyen una serie de dimensiones que otorgan a ese momento una densidad inédita dentro de la época. Pero incluso bastante antes de esa fecha pueden señalarse actitudes emparentadas con el conceptualismo. Señalo ejemplos entre artistas argentinos: los vivo ditto de Alberto Greco realizados desde 1961 en España, Brasil y Argentina, la quema colectiva de la obra de Marta Minujin en París en 1963 y sus recorridos, ambientaciones, happenings y obras de los medios a mediados de la década, y los proyectos de poesía visual y señalamientos de Edgardo A. Vigo en La Plata.

[6]El punto es no quedarse en la pura notación de la coincidencia o en el señalamiento de la precocidad o antelación de un fenómeno que nace todavía sin nombre. El reconocimiento de que la aparición del conceptualismo latinoamericano fue simultánea a la de los campos artísticos centrales obliga a repensar el vínculo entre centro-periferia partiendo de parámetros muy diferentes a los de irradiación o difusión desde la metrópolis a los márgenes de tendencias artísticas internacionales. Más allá de que es innegable que en los campos artísticos latinoamericanos repercutieron más tarde o más temprano (en los ‘60, con inédita inmediatez) tendencias vanguardistas emergentes en las metrópolis, surgieron artistas y movimientos que alcanzaron un desarrollo propio y singular, en medio de condiciones diferentes de producción, circulación y recepción de las obras, de otro estado de conformación de los sujetos y de la estructura del campo, de otras formas de relación con el poder político y económico. Para explicarlo no sirven las lecturas que entienden la relación del arte latinoamericano con la escena internacional como la recepción tardía, sometida y deslucida de las tendencias en boga en los centros del arte. Incluso podría arriesgarse que cualquier lectura en términos de centro/ periferia corre el riesgo de colocar a las producciones realizadas en el margen en términos de retraso, pobreza, lejanía o exotismo. Tampoco alcanza para explicar esas simultaneidades la metáfora de la “puesta al día”, tan frecuentada en ese entonces.

Creo que se impone historizar las conexiones entre fenómenos artísticos y extraartísticos en la complejidad de cada situación específica, lo que no implica caer en una posición relativista, que se limite a remarcar la diferencia, y obvie o licue la desigualdad entre centro y periferia. También es necesario considerar la existencia de un clima de época compartido, que excede la circulación unidireccional de información y produce obras (e ideas) que fluyen en formas no subordinadas a cánones metropolitanos, dando lugar a procesos de experimentación semejantes en distintos puntos del globo. Estas hipótesis pueden ayudar a explicar los inicios simultáneos y coincidentes del conceptualismo en –por ejemplo– Argentina, Yugoslavia y Estados Unidos. Propongo llamar

descentradas a estas condiciones particulares de producción y circulación.

[7]El caso argentinoUn reparo que puede hacerse a las incorporaciones del primer conceptualismo latinoamericano a los relatos del conceptualismo global es que corren el riesgo de reducir a un restringido y reiterado conjunto de casos, un repertorio de nombres y obras conocidos (en concreto: una zona o una versión “apta para mostrar en museos” de la producción de los brasileños Lygia Clark

[8] y Helio Oiticica, o la revisitada realización colectiva “Tucumán Arde” en Argentina) que, al ser extrapoladas fuera de sus contextos locales, quedan aisladas como excentricidades despojadas de su carnadura histórica y su potencia crítica. Para sortear esos riesgos, se impone considerar cada una de esas producciones o ideas como exponente de la complejidad de un escenario que se resiste a someterse a relatos homogenizadores o tranquilizadoras clasificaciones. Tampoco alcanzan estas producciones a explicarse por sí mismas como obras de arte autónomas sino que demandan su inscripción en el radicalizado mapa cultural de la época, en la medida en que en esos proyectos creativos quedan huellas de los entornos político-culturales en los que intervinieron, las redes de intercambio intelectual que generaron, y los legados vanguardistas que reactivaron y actualizaron.

¿Cuáles son las coordenadas artísticas y no artísticas que precipitan esas producciones e ideas tan extremas en su radicalidad?

La época de los ‘60 se inicia en el continente con el peso inaugural del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, que permite imaginar como posible e inmediata una oleada revolucionaria expansiva en el continente. Ese horizonte de expectativas se entrecruza, de maneras a veces contradictorias y a veces compatibles, con los impulsos modernizadores que atraviesan la sociedad.

1966 pasó a la historia argentina por la irrupción de un nuevo golpe militar encabezado por el general Onganía, que derrocó a un frágil régimen democrático, imponiendo un régimen autoritario que combinó el discurso industrialista en lo económico, la extensión de la proscripción en el terreno político a todos los partidos políticos opositores, y un fuerte sesgo clerical y conservador en lo que respecta a la cultura y a la vida cotidiana. A la vez, la escena del arte contemporáneo se vería sacudida por una efervescencia creativa tan potente, que 1966 es señalado por el periodismo como “el año de la vanguardia”: el arte pop y los happenings hacen eclosión en Buenos Aires y otras ciudades del país, al mismo tiempo que Jacoby, Costa y Escari conforman el grupo Arte de los Medios de Comunicación de Masas, que junto con

Tucumán Arde son hoy reconocidos inequívocamente como hitos fundacionales dentro de la historia del conceptualismo global.

[9] El grupo se proponía producir hechos dentro del circuito de los medios masivos de comunicación, sin otra materialidad que la propia de su transmisión mediática, una idea de alcances políticos radicales que es retomada en el diseño comunicacional de

Tucumán Arde. Su primera obra-manifiesto fue el “antihappening”: la construcción de una noticia inexistente (la realización de un happening), puesta en circulación a través de gacetillas apócrifas, fotos trucadas, complicidades varias y demás. Luego de una amplia cobertura en numerosos medios de prensa, los artistas difundieron una desmentida. Este circuito de engaño-noticia falsa-desmentida no evidencia tanto la obviedad de que los medios engañan, sino una idea de avanzada para la época: la capacidad de los mass media de construir acontecimientos.

1966 es también el año en el que Ricardo Carreira concreta sus primeros planteos conceptuales, como

Soga y texto y la

Mancha de sangre, que suponen un giro crucial en la producción de este artista y en los inicios del conceptualismo argentino.

Soga y texto tuvo un carácter fuera de lugar, sorprendentemente inaugural de un nuevo tipo de arte. La obra, presentada por el artista en el Premio Ver y Estimar, constaba de tres partes. La primera consistía en un hilo o una soga que atravesaba toda la sala del Museo de Arte Moderno. Colgaba tensa a la altura del espectador, dividiendo la sala en dos, de modo de afectar la funcionalidad del espacio mismo, trastocar la percepción de las demás obras montadas e incomodar la circulación del público.

La segunda parte de la obra se ubicaba en el espacio delimitado que los organizadores habían destinado al artista. Allí, un fragmento del mismo material se exhibía enrollado sobre un pequeño caballete de madera.

La tercera parte se ubicaba en otro piso de la exposición y consistía en algunas fotocopias, en las que se veía la imagen en negativo del hilo (o soga), y a su alrededor, un texto diseminado: algunas letras, palabras, frases.

Una clave para abordar la obra es, justamente, la noción de

discontinuidad, evidente en la disposición de la obra segmentada en tres zonas que sólo se integran en la percepción del espectador que las relaciona. Se trata de uno de los núcleos de las conversaciones que Carreira sostiene en ese tiempo con el teórico Oscar Masotta, estrechamente vinculado al Grupo de Arte de los Medios.

[10] Para Masotta, la forma discontinua en el tiempo y en el espacio es característica de la obra de vanguardia, en su búsqueda de revolucionar el lenguaje, expandir la noción de obra, e incidir sobre la conducta del espectador, la modificación o alteración de su conciencia o sus parámetros de percepción.

[11] La irrupción de

Soga y texto provoca el estallido de la noción tradicional de obra en la medida en que rompe no sólo con los materiales y los géneros artísticos, sino también con las ideas de unidad y composición, cuando opta por un dispositivo discontinuo de exhibición, se corre de cualquier forma de representación y elude ser incluida en algún género artístico. “Esto es materia, es un hilo, está acá presente y marca un espacio. Rompe con todo: no es escultura, ni pintura, ni fotografía, no es nada”, señala Roberto Jacoby. Sus consecuencias afectan profundamente no sólo los modos de producción, sino también los modos de exhibición y recepción hasta entonces conocidos en el medio artístico.

Es llamativo el modo en que

Soga y texto se aproxima notablemente a

Una y tres sillas (1965) del conceptualista norteamericano Joseph Kosuth, de la cual no había llegado noticia a Buenos Aires.

[12] Pero, a diferencia de la disposición de la obra elegida por Kosuth, que favorece una actitud de contemplación convencional en el espectador, la disposición de la soga de Carreira atravesando la sala perturba la recepción (de las demás obras, del conjunto) y entorpece la circulación del público. El artista no se limita a los estrechos límites del espacio asignado para cada expositor en el Premio, los desborda y dispersa la obra, la segmenta. Cuando se despliega, el hilo es una frontera, un parteaguas del espacio. Cuando se repliega, se convierte en trazo. Cuando se vuelve fotocopia, se torna huella. Son estos usos o disposiciones del material los que redundan en volverlo extraño. O, para usar el concepto preciso que propone Carreira,

deshabituado.

La noción de

deshabituación es mucho más que una clave estética. Apunta a una teoría social e implica una posición ante el mundo, una forma de vivir la vida, una apuesta por transformarla: “Cada vez que conocemos algo nuevo, tenemos conciencia de relaciones causales o formales antes ocultas, o una simple alteración no justificada se produce una deshabituación”.

[13]Carreira atribuye a la deshabituación la capacidad (política) de la vanguardia artística de actuar sobre lo existente y transformar al público y su entorno . Así lo entiende también el artista Juan Pablo Renzi, uno de los más activos integrantes del Grupo de Vanguardia de Rosario: “El vanguardismo como actitud es independiente de sus resultados: el cambio, la novedad, la renovación de los medios, de las formas. La idea básica: la búsqueda de extrañamiento, la

deshabituación. El arte como forma de conocimiento nos posibilita ver más en profundidad la realidad y las obras de vanguardia aportan una visión nueva de lo cotidiano”.

[14]En el mismo sentido -como ampliará oportunamente Fernando Davis en este workshop -, el artista plantense Edgardo Antonio Vigo despliega un programa estético

revulsivo que ataca sistemáticamente la integridad del valor “arte”, desestabiliza los roles tradicionales del artista y el público, y postula intercambios por fuera de los espacios institucionalizados. “Una actitud límite, una opción radical”, caracteriza Davis: los pliegues vacilantes y las marcas en contradicción de las significaciones a la deriva de una experiencia estética “para y/o a realizar”. Así como Carreira trabaja en la “deshabituación”, el proyecto de Vigo se propone “revulsionar”: “incomodar el orden naturalizado, introducir un desvío en la percepción ordinaria, desarreglar la cotidiana adecuación a prácticas y normas instituidas. El calificativo “deshacedor de objetos”, que Vigo adopta para sí mismo (...) coincide en señalar la apuesta límite de la práctica revulsiva”.

[15]Qué otras categorías o conceptos propusieron los artistas o teóricos latinoamericanos a la hora de pensar lo que estaban provocando en el arte?

Pensando en los alcances de la misma disolución del objeto artístico, Masotta retoma el concepto “desmaterialización” del constructivista ruso El Lissitsky

[16] para referirse al proceso del arte y la comunicación contemporáneos, el desénfasis creciente en su materialidad.

Para caracterizar el mismo proceso, el crítico peruano Juan Acha propuso en los años ‘70 la categoría de “no-objetualismos”, que “responden al imperativo de transformar el arte –no sólo la pintura- o, lo que es lo mismo, de cuestionar, subvertir y reemplazar las ideas fundamentales sobre arte que Occidente ha difundido por el mundo”. De las potencialidades e implicancias de esta propuesta seguramente nos hablarán Emilio Tarazona y Miguel López en su presentación.

Lo cierto es que estamos ante un repertorio de categorías (desmaterialización, no objetualismo, deshacer objetos) que, cada uno con matices distintos, evidencian la necesidad de generar un nuevo lenguaje teórico para echar luz sobre el vertiginoso estallido de la forma artística tradicional que emprendieron estos movimientos.

La mancha de sangre: la politización del planteo conceptualEl fuerte impacto que la guerra de Vietnam tuvo en la radicalización del campo intelectual argentino se puso de manifiesto cuando, entre abril y mayo de 1966, en lo que definieron como una “muestra-manifestación” la galería porteña Van Riel cubrió completamente sus paredes (y parte del piso) con los aportes de cerca de 200 artistas plásticos, de un amplio abanico de orientaciones artísticas y políticas que difícilmente hubiesen coincidido en otra exposición colectiva.

¿Con qué obras participaron los artistas de vanguardia? León Ferrari llevó

La civilización occidental y cristiana, exhibida por primera vez allí luego de haber sido censurada un año antes en el Instituto Di Tella, la institución más visible entre las que apoyaban la experimentación.

Roberto Jacoby mostró un conjunto de esculturas que reproducían a escala natural fotografías de prensa: una madre vietnamita cargando un soldado muerto como una Piedad, un fusilado a punto de desplomarse, niños llorando, y otras escenas de la tragedia de la guerra.

“La más fuerte de las doscientas obras expuestas” en el Homenaje al Vietnam, según el recuerdo de Ferrari, “fue la

Mancha de sangre de Ricardo Carreira”. Consistía en un charco sólido, realizado en resina poliéster roja, colocado sobre el piso de la sala. Carreira no se limitó a mostrarla allí: la prensa informa que la

Mancha de sangre fue “exhibida simultáneamente en los mataderos y en una galería porteña”.[17]

Fácilmente transportable e instalable, la

Mancha de sangre lograba ambientar cualquier espacio (fuera éste de exhibición artística o no), y aludir a distintas formas de violencia de acuerdo al contexto preciso en el que actuara. Igual que la noción de

discontinuidad, la capacidad de

ambientación de los medios artísticos es otra idea que Masotta desarrolla al pensar en las derivas del arte contemporáneo. Retoma el eslogan del canadiense Marshall McLuhan (“los medios ambientan”) para sugerir que distintos medios constituyen mensajes distintos, y avanzar a partir de allí en un despojamiento de la condición visual de la obra. A “más baja orientación visual” corresponde “mayor grado de envolvimiento, mayor ambientación del medio”.

[18]Si la encerrona tautológica en la que cayó el llamado conceptualismo lingüístico podía ser un riesgo a correr de continuar en la línea de Soga y texto, con la Mancha de sangre Carreira avanzó en la politización del planteo conceptual y en la articulación precisa entre concepto y contexto.

Esa deriva se generalizó a toda la vanguardia argentina, que a lo largo de 1968 lleva a cabo un vertiginoso proceso de rupturas antiinstitucionales evidenciado en una serie de acciones y abiertas tomas de posición que denominamos el “itinerario del ‘68”. Este itinerario –al que se referirá en su intervención una de sus protagonistas, la artista rosarina Graciela Carnevale- culmina en Tucumán Arde, la renombrada acción colectiva que manifiesta –entre otras cuestiones- el paso del curso antiinstitucional a la articulación de la vanguardia artística con el movimiento obrero combativo, al realizarla en el seno de la central obrera opositora a la dictadura.

[19]¿Conceptuales?Al revisar esas experiencias, a la hora de incluir y definir un conjunto de prácticas históricamente situadas, conviene evitar asumir pasivamente la denominación metropolitana de “conceptualismo”, más aún cuando los propios artistas que las protagonizaron se resistieron muy temprano y enfáticamente a esa asimilación.

Concretamente me refiero a algunas tomas de posición inmediatamente posteriores a la finalización de Tucumán Arde y del itinerario del ‘68, en la que los propios realizadores señalaron algunos límites de la experiencia de ese año, propusieron nuevas modalidades de acción cultural (y las llevaron a la práctica). En este punto, reaccionaron muy pronto contra lo que percibían como una neutralización o una apropiación por parte de las instituciones artísticas: la comprensión de

Tucumán Arde como una manifestación del arte conceptual.

Entre ellos, Juan Pablo Renzi realizó en 1971 una serie de panfletos (que numeraba a Tucumán Arde como el Panfleto Nº 1), mediante los que introdujo estas críticas en diversas convocatorias internacionales. Presentó el Panfleto Nº 2 en la muestra “De la Figuración al Arte de Sistemas” en el Camden Arts Center de Londres, y el Nº 3 en la muestra “Arte de Sistemas” en Buenos Aires, ambas instancias de presentación o lanzamiento argentino al arte conceptual en los primeros años ’70, promovido por Jorge Glusberg. Este último panfleto, titulado “La Nueva Moda”, exhibe la tensión entre participar en una exposición pero hacerlo enarbolando una crítica extrema a producir dentro de la institución. Al rechazar explícitamente ser considerado un iniciador del arte conceptual, Renzi reivindica la politicidad de las realizaciones del grupo y su función de denuncia antisistema. Lo citaré extensamente:

“Ahora lo que está de moda es el arte conceptual (renovar el stock periódicamente para incentivar la venta de su mercancía —que, entre otras cosas, es siempre la misma— es uno de los sistemas que caracterizan a la cultura burguesa), y resulta que soy (al menos para algunos críticos como Lucy Lippard y Jorge Glusberg) uno de los responsables de la iniciación de este fenómeno (junto con mis compañeros de los ex-grupos de artistas revolucionarios de Rosario y Buenos Aires en los años 67-68.)

Esta afirmación es errónea. Como es errónea toda intención de vincularnos a dicha especulación estética. (...) A continuación enumero las razones que nos diferencian:DE NUESTROS MENSAJES:

1. No nos interesa que se los considere estéticos.

2. Los estructuramos en función de su contenido.

3. Son siempre políticos y no siempre se transmiten por canales oficiales como éste.

4. No nos interesan como trabajos en sí, sino como medio para denunciar la explotación.”[20]En el mismo sentido, en 1973 León Ferrari escribe una evaluación de

Tucumán Arde[21], en la que señala que “su propósito era hacer del arte una herramienta revolucionaria, usar el arte para hacer política, participar con su profesión en el proceso de liberación de nuestro país” y lamenta que la obra haya sido usada como plataforma de lanzamiento del arte conceptual.

Frente a estas explícitas resistencias a ser catalogados dentro del arte conceptual, es que no podemos dejar de preguntarnos si corresponde denominar así a producciones que se anticiparon a esa denominación internacional, y que incluso se resistieron a su temprana incorporación.

¿Conceptualismo ideológico?

Hace ya treinta y cinco años años, Simón Marchán Fiz -en su clásico libro

Del arte objetual al arte del concepto-

[22] incluyó a los latinoamericanos dentro de la tendencia que denomina “conceptualismo ideológico”: “Con una concepción ampliada del conceptualismo, los creadores argentinos no renunciaron a la materialidad de la obra, ni al significado, ni a los contenidos”. Su trabajo, dice, apunta a “analizar los límites o fronteras de los lenguajes artísticos como a definir la ‘institución-arte en su relación con la ideología y la política”.

[23] El mucho más reciente libro de Peter Osborne titulado

Arte Conceptual[24] reproduce una selección de imágenes del conceptualismo latinoamericano en el apartado "Política e ideología", definiéndolo de nuevo en los siguientes términos: "'Contenido ideológico' es el término clave del arte conceptual latinoamericano".

Ante el lugar común de atribuir una dimensión ideológica al temprano conceptualismo latinoamericano, la pregunta que surge es: ¿qué efecto produce esa categorización? ¿Señala su particularidad o su diferencia respecto de otros conceptualismos? Sin duda, entre los rasgos específicos que lo distinguen cabe señalar, como hemos visto a vuelo de pájaro, su abierta y radical condición política (que no se restringe a una mera cuestión de contenido), así como también su ruptura con el espacio de exhibición institucional, y los intentos de inscribirse en circuitos de comunicación de masas apostando a generar condiciones de recepción colectiva que exceden largamente el público de elite habitual del circuito artístico.

A diferencia del conceptualismo angloamericano, que dirigió su crítica hacia el mundo artístico institucionalizado, los latinoamericanos “hicieron de la esfera pública su blanco preferencial”

[25] y no se aferraron a los límites de la noción moderna de arte autónomo.

El primer conceptualismo latinoamericano no es tanto una tendencia artística como un modo de actuar desde el arte que desnuda (y socava) la separación moderna entre arte y vida. En gran medida, su identidad y su programa de intervención artístico-político asocian las ideas-fuerza vanguardia y revolución.

[26]Estos movimientos artísticos no estaban reclamando un lugar en el mundo del arte o el reconocimiento de su existencia periférica, sino algo mucho más audaz y crítico: querían poner en cuestión el estatuto de lo artístico, desbordándolo. Es el estatuto de la relación instituida y convencionalizada entre el arte y la política lo que está puesto aquí en cuestión, ya no planteada en términos de “contenidos ideológicos”. Está puesto en discusión el lugar atribuido al arte en las dinámicas colectivas de transformación de la existencia.

En ese sentido, el conceptualismo (no sólo el latinoamericano) no admite ser leído como un nuevo estilo o movimiento, de los muchos y sucesivos que tienen lugar en el arte de la posguerra, sino de “una estrategia de antidiscursos” contra el fetichismo del arte autónomo y los sistemas de producción y circulación de la obra de arte en el capitalismo tardío. Un despliegue de su capacidad de autorreflexión, la propia práctica concebida como “una manera de pensar” –de acuerdo a la feliz expresión de Roberto Jacoby– la relación del arte con la sociedad, de expandir el pensamiento y generar nuevas formas de vida. Se trata de uno de los más radicales experimentos artísticos que tiende a autodisolverse en el acto mismo de apropiarse de territorios hasta entonces ajenos al arte. Recorrerlo como un inestable territorio de fronteras imprecisas nos ayudará a eludir versiones estereotipadas o tranquilizadoras categorías.

Al mismo tiempo, para evitar cualquier fosilización de aquellas intensidades, se impone pensar en las reverberaciones e implicancias contemporáneas del programa que llevan a cabo o proponen estos artistas. ¿Qué consecuencias acarrea su legado para nuestro presente? ¿En qué se convirtió hoy esa potencia revulsiva o deshabituadora? Nuestra difícil pero apasionante tarea es volver visibles esas prácticas turbulentas, en desajuste, todavía polémicas y problemáticas, sin que su sentido quede clausurado o encapsulado. Todo ello nos compromete a avanzar en una investigación rigurosa. Urge descubrir y redescubrir los episodios, las realizaciones y los proyectos, las discusiones y las ideas, el sustrato crítico de esa historia silenciada, perdida o banalizada.

................................

[1] Una exposición como "L’art conceptuel: une perspective" en el Musée d’Art Moderne de la Ville de París, 1989, es sintomática de esa operación de recorte cuyos límites Benjamin Buchloh pone en evidencia en una demoledora serie de críticas al criterio rector de la propia muestra a partir de reconocer en una serie de artistas lo que denomina “crítica institucional”. Benjamin Buchloh, Formalismo e historicidad, Madrid, Akal, 2004.

[2] Me refiero concretamente a una serie de exposiciones y antologías: Alberro, Alexander y Stimson, Blake, Conceptual Art: a critical anthology, Cambridge-London, MIT, 1999; Luis Camnitzer, Jane Farver y Rachel Weiss, Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s, Nueva York, Queens Museum of Art, 1999; Mari Carmen Ramírez y otros, Heterotopías. Medio siglo sin lugar: 1918-1968, Catálogo, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.

[3] Buchloh, op. cit., p. 168.

[4] Ramírez, op. cit, p. 373.

[5] Ramírez (op. cit.)

[6] Así lo considera también J. López Anaya, “Conceptualismo en Argentina, 1961-1999”, en revista Lápiz, Año XIX nº 158/159, Madrid, 1999.

[7] Con el término descentrado pretendo aludir a aquello que está desplazado del centro pero también a un centro que ya no se reconoce como tal, extrañado, desconcertado, que está fuera de su eje. Raymond Williams, en Políticas del Modernismo (Buenos Aires, Manantial, 1997) llama a analizar las vanguardias con algo de su propia ajenidad y distancia, despegándose de las cómodas y hoy internacionalmente adaptadas formas de su incorporación y naturalización. Esto es: observar la metrópoli desde un adentro que está afuera (los desposeídos interiores, el mundo pobre que siempre fue periférico a los sistemas metropolitanos). Concluye: “Hay que poner en tela de juicio un nivel: la interpretación metropolitana de sus propios procesos como universales”. El desafío (y la provocación) radica en invertir el flujo habitual (rastrear las repercusiones del centro en la periferia) para pasar a pensar el movimiento inverso: qué tiene el mismo centro de periférico o de descentrado.

[8] Esta limitación ha sido cuestionada por Suely Rolnik en sus trabajos sobre la dimensión terapéutica de los objetos relacionales de Lygia Clark. V. entre otros “El cuerpo del arte contamina el museo”, en revista Brumaria nro. 8, Madrid, 2007.

[9] En la antología Conceptual Art, editada por Alberro y Stimson (op. cit.) se traducen manifiestos centrales de ambas experiencias. También se incluyen en las ya mencionadas muestras “Global Conceptualism: Points of Origin 1950s-1980s” (Queens Museum of Art, New York, 1999) y “Heterotopías. Medio siglo sin-lugar: 1918-1968” (Museo Reina Sofía, Madrid, 2000-2001), dos de las primeras de varias exposiciones internacionales que retoman Tucumán Arde en los últimos años.

[10] Sobre la contribución de Masotta a la comprensión de la vanguardia, véase Oscar Masotta, Revolución en el arte, Buenos Aires, Edhasa, 2004.

[11] Masotta retoma la categoría de lo “discontinuo” de Roland Barthes, puntualmente referida al libro Mobile, del francés Michel Butor, y al debate suscitado en torno a su aparición. V. Roland Barthes, "Literatura y discontinuidad", en Ensayos críticos (1º ed. en francés, 1964).

[12] Buchloh pone en duda la datación de las “Proto-Investigations” de Kosuth, que su autor fecha entre 1965-66, atribuyéndoles una fecha más tardía (febrero de 1967). Ver: Benjamin Buhcloh, op. cit., pp. 181-182 n.

[13] Ricardo Carreira, “La deshabituación”, manuscrito inédito, s/f., Archivo RC.

[14] Juan Pablo Renzi, s/t, revista Artinf, Buenos Aires, 1981. El subrayado es mío.

[15] Fernando Davis, “Edgardo Antonio Vigo y las poéticas de la ‘revulsión’”, en: Arte nuevo en La Plata 1960-1976, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2007.

[16] Lissitsky planteaba en 1927 que la capacidad expresiva del libro es multiforme y que “la desmaterialización es la característica de la época” en que las nuevas técnicas comunicacionales provocan la disminución de la materia física y el aumento de la “energía liberada”.

[17] En: revista Análisis, nº 543, 10 de agosto de 1971.

[18] V. Oscar Masotta, op.cit..

[19] V. Ana Longoni y Mariano Mestman, Del Di Tella a Tucumán Arde, Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.

[20] Juan Pablo Renzi, “Panfleto nº 3, La nueva moda”, 1971.

[21] Respuesta a un cuestionario de la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, inédito, 1973.

[22] Simón Marchán Fiz, Del arte objetual al arte del concepto, Madrid, Akal, 1973.

[23] Marchán Fiz, op. cit., p. 83.

[24] Peter Osborne, Conceptual Art, London, Phaidon, 2002.

[25] Ramírez, op. cit, p. 373-6.

[26] Véase Soledad Novoa, “El contexto local como problema para una reflexión sobre vanguardia/ postvanguardia”, en: Pablo Oyarzún, Nelly Richard y Claudia Zaldivar, Arte y política, Santiago de Chile, Arcis, 2005, pp. 75-82, y mi tesis doctoral inédita “Vanguardia y revolución. Ideas y prácticas artístico-políticas en el arte argentino de los ‘60/’70”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2004.

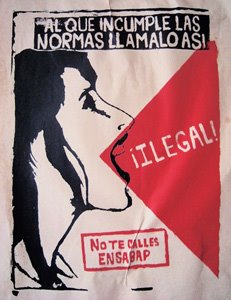

Llama mi atención gratamente la atención que la pieza de Hernández tiene en este preciso instante. Para mí la obra tuvo también un particular interés desde que Jorge Villacorta me alcanzó su referencia material en 2004 --gesto que agradezco mucho-- y luego a través de distintas conversaciones con el propio Hernández. Y fue posteriormente, en 2007, que dentro de la exposición La Persistencia de lo efímero la presentamos como imagen frontal (y central) de una discusión histórica sobre los 60 y 70 que se quería también vinculada a los modos actuales de construcción de memoria local y el papel de la institucionalidad en ese proceso. La obra de Hernández no solo fue la imagen de la invitación sino la base de toda la gráfica desarrollada para conversatorios y el pequeño brochure de mano cuyas páginas centrales --con el estupendo diseño de Claudia Cáceres-- eran un homenaje a la obra. Fue una sorpresa para nosotros descubrir que en ese mismo momento la exposición Lo Impuro y lo Contaminado II para la Bienal de Valencia, presentaba también la imagen de Hernández en su catálogo dentro de una serie de reflexiones mayores desarrolladas por Buntinx hace varios años en torno al 'vacío museal'.

Llama mi atención gratamente la atención que la pieza de Hernández tiene en este preciso instante. Para mí la obra tuvo también un particular interés desde que Jorge Villacorta me alcanzó su referencia material en 2004 --gesto que agradezco mucho-- y luego a través de distintas conversaciones con el propio Hernández. Y fue posteriormente, en 2007, que dentro de la exposición La Persistencia de lo efímero la presentamos como imagen frontal (y central) de una discusión histórica sobre los 60 y 70 que se quería también vinculada a los modos actuales de construcción de memoria local y el papel de la institucionalidad en ese proceso. La obra de Hernández no solo fue la imagen de la invitación sino la base de toda la gráfica desarrollada para conversatorios y el pequeño brochure de mano cuyas páginas centrales --con el estupendo diseño de Claudia Cáceres-- eran un homenaje a la obra. Fue una sorpresa para nosotros descubrir que en ese mismo momento la exposición Lo Impuro y lo Contaminado II para la Bienal de Valencia, presentaba también la imagen de Hernández en su catálogo dentro de una serie de reflexiones mayores desarrolladas por Buntinx hace varios años en torno al 'vacío museal'.

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggQSFsZaz9ghVij3D7AVOmK71y69fCwXUtEGcxVWFy-GWw7M0JqWLdw35MekoJ2t8piivnEv2cIQPl-KnKtL22DV-kig4_yOMtNBbCBqHXYDAl17PTIvb7Xq-_hX2BzKSOBYqY3g/s400/89jpg.jpg)

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMxQ0F0-CcosVaoDuKQ6XV-PgvikgvkBHOseKBniJZ2xk0Suv8PuyMlwtoIU2baF1daIktMLYM9cR8KqaVH8A66MOJscrgV-4vJfUWhI0I6UlNPop00SFfhgsIotHXR7wWmRw-A/s1600/flyer.jpg)