jueves, febrero 26, 2009

Políticas del pop / Entrevista con Andreas Huyssen

En la entrevista del MACBA, Andreas Huyssen responde algunas cuestiones sobre las posibilidades de repensar el pop en el presente. La reproduzco tomada de su web.

......

Políticas del pop

Entrevista con Andreas Huyssen

Pregunta: ¿Cuál es el verdadero debate del pop art hoy día para usted? ¿Considera que todavía cabe desarrollar una teoría de la sensualidad y la fantasía en el capitalismo?

Respuesta: En lo que respecta a tu segunda pregunta, mi respuesta es un sí rotundo. Pero estoy harto de que nos perdamos en la teoría. A fin de cuentas, ya no podemos invertir intensas fantasías emancipadoras en una teoría sobre la sensualidad, como se hizo alrededor de 1968. Tanto la sensualidad y la fantasía como la subjetividad y los imaginarios de todo tipo están siempre sujetos a la educación y la manipulación, los medios de comunicación visuales y verbales, así como a las mediaciones, y ahora también a Internet y al frenesí de la omnipresencia de las redes. Esto no es siquiera una cuestión sobre las artes. El efecto de los nuevos medios en la interacción social, en las relaciones íntimas y afectivas, así como en la cultura política, tiene que entenderse más allá del binomio del triunfalismo de Internet, por un lado, y el pesimismo del desánimo cultural, por el otro. Plus ça change, plus c’est la même chose… Como siempre, el diablo está en los detalles.

Los comentarios siguientes no deben tomarse de forma categórica, ya que no estoy seguro de lo que hoy día constituye el verdadero debate del pop art, en caso de que lo haya. Pero primero retrocedamos en el tiempo. El pop surgió en espacios periféricos de la escena del arte metropolitana, sobre todo, pero no únicamente, en Nueva York.

The Factory de Warhol, que para mí es el ejemplo emblemático del espacio de contestación a la estadounidense, fue una iniciativa cool, profundamente paródica, que desafiaba y a la vez reinterpretaba las nociones tradicionales de producción y recepción artística, tal como habían sido codificadas por el dogma del tardo-modernismo de la Guerra Fría. Pese a que esa época ha pasado a ser historia, en vez de desechar el pop de Estados Unidos como producto sintomático de la mercantilización de los mercados del arte de aquel país, debemos guardar en mente su genealogía y sus efectos. El pop fue todo menos una ciega manifestación de la cultura del producto. En Estados Unidos, el pop art contribuyó significativamente a una transformación cultural, que ahora se conoce con el nombre de posmodernismo crítico (que se opone al posmodernismo de «todo vale»). Y en esta transformación, el cambio de énfasis de la producción al consumo, del artista como productor al artista como agente (The Factory de Warhol), del creador al espectador, de la obra de arte al texto y la ejecución, del significado a la significación, de la originalidad a la repetición, de la heterosexualidad compulsiva a los estilos de vida alternativos, de la alta cultura a la cultura de las masas. El pop fue una iniciativa multimedia que no se conformaba con reproducir productos, contribuyendo a lo que Debord y el movimiento situacionista tachaban de cultura del espectáculo. El pop más bien practicaba una versión estadounidense del détournement [desviación] situacionista, reproduciendo la reproductibilidad y penetrando, de esta manera, en el corazón mismo de la cultura capitalista del producto, en la etapa inicial de la publicidad, la televisión y el marketing. No obstante, reproducía esta reproductibilidad con una diferencia, que sigue siendo la manzana de la discordia. Umberto Eco escribió en una ocasión: «Ya no se sabe si estamos escuchando la crítica al lenguaje consumista, consumiendo lenguaje consumista o consumiendo lenguaje crítico como lenguaje de consumo.» Y en realidad ya no se sabe. Tal vez estemos haciendo todo lo mencionado por Eco al mismo tiempo, pero no lo sabríamos sin el pop. En pocas palabras esta es la importancia histórica del pop art.

Todo lo anterior no ha perdido su pertinencia hoy día, pese a que no podemos conformarnos con repetirlo simplemente. Los entornos vividos de medios de comunicación y grandes centros comerciales, turismo y voyeurismo, saturación informativa y transferencias de cultura transnacionales han cambiado significativamente durante las últimas décadas. Ahora que Jasper Johns, Andy Warhol y Roy Lichtenstein son figuras canónicas, puede que valga la pena fijarse en otros artistas de la década del pop de Europa o América Latina cuyos impulsos pop se mezclaron con el conceptualismo, los happenings, el compromiso político y el arte de la performance. Después de todo, las prácticas relacionadas con el pop fuera de Estados Unidos —por ejemplo, en Europa y América Latina— siempre estuvieron más directamente implicadas en la esfera política, teniendo en cuenta el legado vivo de la vanguardia histórica, que se introdujo tardíamente en Estados Unidos y, en gran medida, después de la década pop. Este cambio de perspectiva a favor de varias periferias puede resultar aún más beneficioso, en un momento en que las sociedades desarrolladas de consumo y de medios del mundo occidental están entrando en un periodo de crisis económica que probablemente sea prolongada y exacerbada y que requiere reflexión, no sólo en torno a los imaginarios atractivos/repulsivos del consumo, sino respecto a las estructuras, en gran medida invisibles, del capitalismo financiero mismo. Todavía no sé exactamente cuáles son las estrategias estéticas de que disponemos. Pero, al mismo tiempo, ya no basta fijarse únicamente en el mundo occidental. Hoy día existen fenómenos que podemos llamar pop de China y pop de la India, alimentado cada uno por tradiciones icónicas muy distintas, reaccionando de manera creativa a la emergencia explosiva de la cultura del consumo y la nueva riqueza, negociando relaciones estructuralmente diferentes con el Occidente capitalista.

P: ¿Cómo debemos interpretar políticamente el pop art hoy? ¿Cómo se articula una crítica del arte como producto de consumo en la era del arte relacional, el trabajo inmaterial y el capitalismo cognitivo que estamos viviendo? ¿Qué aspectos críticos del pop respecto al de consumo de masa permanecen válidos?

R: Ya en 1938 Adorno afirmaba que toda forma de arte, tanto culto como popular, se había mercantilizado bajo el capitalismo. Lo anterior ya no es ninguna novedad. La historia de las vanguardias muestra que la mercantilización y la musealización son la finalidad de todo el arte «exitoso», por más que busquemos tendencias opuestas, transgresiones y resistencias al mercado del arte. ¿Dónde se encuentra la frontera entre la transgresión y el espectáculo? Es hora de que dejemos de esperar que el arte cambie al mundo. Y también es hora de que dejemos de considerar que el capitalismo es el que despoja al arte de un cometido tan noble y admirable. El metalamento sobre la mercantilización del arte, según Adorno, es obsoleto. La mercantilización es un concepto demasiado global y abstracto para comprender las formas en que las prácticas artísticas concretas funcionan en los mercados y submercados actuales. Por otra parte, la crítica política de la creciente integración vertical de las empresas de la industria cultural y la utilización excesiva de la especulación artística de los últimos años es más necesaria que nunca. Dichas críticas tienen que actuar desde el interior, sin sentimientos de vergüenza ni de culpa. No existe lugar que esté a salvo fuera de la red mercantil.

Pese a que no basta con imitar el pop para desarrollar dichas críticas, los impulsos del pop actúan cuando los artistas se enfrentan con la iconografía de la vida cotidiana, desarrollan estrategias de détournement, experimentan con nuevos medios digitales —que posiblemente reestructurarán de nuevo lo que entendemos como arte—, o cuando intentan trabajar al margen del sistema de las galerías y los museos para alcanzar el estado inevitablemente de éxito y de cooptación. En este punto el ciclo empezará de nuevo. Después de todo, el pop agudizó nuestro sentido de la repetición inevitable, aunque sea repetición con una diferencia, y, de esta manera, terminó de cavar la fosa del vanguardismo no reflexivo.

sábado, enero 19, 2008

(Re)descubriendo el color de los Sesenta. Una fe en los sentidos - por Diego Otero

Si van a la exhibición no olviden pedir el afiche-desplegable de la expo. Cabe señalar que el grueso de reflexiones sobre este período que venimos estudiando va a tener una real densidad crítica en un texto largo que estamos culminando sobre el grupo Arte Nuevo y la década, creo que el soporte escrito es la mejor vía para inscribir la complejidad de aquel momento. Esperamos verlo publicado en poco tiempo.

...........

(RE)DESCUBRIENDO EL COLOR DE LOS SESENTA

Una fe en los sentidos

Por Diego Otero

En marzo de este año, con la exposición La persistencia de lo efímero -llevada a cabo en el Centro Cultural de España-, Miguel López y Emilio Tarazona develaron una serie de coordenadas históricas acerca de un período olvidado de la plástica peruana: el primer conceptualismo, ese breve lapso creativo centrado en una nítida actitud cuestionadora -de la institucionalidad artística y de la sociedad en su conjunto- a través de propuestas desmaterializadas o efímeras, propuestas en las que la idea era el único protagonista, y todo para devolverle al espectador una función esencialmente reflexiva. Hoy, con el cierre del año, la muestra Arte Nuevo y el fulgor de la Vanguardia busca presentarnos el otro lado de esa etapa olvidada: la experimentación radical a través de todo lo que pudieron brindar los objetos de ese entonces, en un lenguaje vitalista, lleno de color y optimismo.

El entusiasmo artístico y la vitalidad de las obras exhibidas en la muestra son arrolladores e inusuales en nuestra historia plástica. ¿A qué atribuyen ustedes esa especie de fe en el color y la forma, ese fervor?

-Efectivamente se trata de un movimiento artístico enfocado en lo retiniano -sostiene Emilio Tarazona-. El color, el esplendor, son quizá una traducción del entusiasmo que generó el hecho de romper las barreras convencionales de la pintura, de salirse de la tela y del óleo para trabajar con plásticos, con chatarra, con imágenes de revistas, con todo lo que estuviera alrededor. El problema es que en ese entonces no había ningún tipo de soporte para esas propuestas, de modo que muchas de las piezas de Gloria Gómez-Sánchez, por ejemplo, fueron apiladas en su taller y con el paso del tiempo fueron recicladas, convertidas en muebles o cosas por el estilo.

Por eso es que para esta muestra han tenido que reconstruir algunas piezas perdidas, de las que se sabía solo por fotos o documentos. Pero si en ese contexto prácticamente no existían soportes para la consolidación de una escena artística de vanguardia, cómo fue que surgió Arte Nuevo, el grupo que aglutinó a todos estos artistas.

-A mediados de los sesenta imperaba en nuestra escena artística la abstracción lírica, gestual, en la cual la marca del autor está muy presente, a través de una especie de subjetividad exaltada -comenta ahora Miguel López-. Lo que Arte Nuevo hace es precisamente intentar poner en jaque ese paradigma a través de elementos industriales, cotidianos, deliberadamente vanales. Eran las formas que se encontraron para intentar desestabilizar el modo en que se concebía y se recibía el arte. Es paradójico, porque de alguna manera fue Fernando de Szyszlo quien introdujo el debate acerca del pop en nuestro país, cuando vino de Estados Unidos en el 63 y comentó con expresiones muy críticas, muy ácidas, la exposición de Oldenburg de las hamburguesas hipertrofiadas. Esa acidez, esa virulencia, evidentemente generó curiosidad en la gente más joven, que empezó a investigar qué había detrás del pop.

EN LOS MÁRGENES

Una de las hipótesis que Tarazona y López manejan con respecto al surgimiento de Arte Nuevo tiene que ver con la realización del Festival americano de pintura, organizado por el IAC (Instituto de Arte Contemporáneo). Parece que a muchos de los artistas jóvenes se les cursaba invitación tardíamente, de modo que no tenían tiempo de preparar obras sólidas. Meses antes, a algunos de ellos ya se les había negado la posibilidad de exhibir en la sala del IAC, dejándolos al margen del ojo público.

-Ese tipo de situaciones no solo los obligó a plantear una diferencia estética con respecto al festival y a la postura del IAC, sino también a empezar a cuestionar el sentido mismo del evento y su organización -explica Tarazona-. Parece que lo primero que hicieron públicamente fue repartir un manifiesto en contra del evento; invitaban a todos los artistas participantes a denegar la invitación, del mismo modo en que lo habían hecho ya tres miembros de Arte Nuevo. Así, en paralelo, ellos decidieron realizar su propia exposición, en un espacio absolutamente marginal -lo que había sido alguna vez una ferretería- al que bautizaron como El ombligo de Adán. A partir de ahí pretendieron articular una crítica no solo de las formas y estilos de nuestra escena, sino también de las instituciones, de los soportes que respaldan determinados proyectos artísticos.

ARTE NUEVO

¿Cuál es el factor común en las propuestas de Arte Nuevo?, ¿qué los define en tanto grupo?

-Yo creo que la vocación por dialogar con aquello que los rodeaba directamente -especula López-. Con las revistas, por ejemplo. Como cuando Emilio Hernández Saavedra realiza el Bob Dylan o el Bang-bang, que son imágenes que extrae de publicaciones. O Con la televisión. El caso es que ese diálogo es una manera de mirar su entorno, de señalarlo. Para Juan Acha este señalamiento implicaba cierto componente crítico, en la medida en que lo hacía evidente, lo ponía delante de uno para que uno lo examine. Más allá de eso, yo creo que si tanto a mí como a Emilio nos interesa esta década es porque condensa una serie de inquietudes que se vendrían a desarrollar solventemente mucho tiempo después: el abandono del lienzo, el uso del cuerpo, el cuestionamiento de los valores artísticos nacionales, etcétera.

Qué pasó con Arte Nuevo, porque sus huellas desaparecen apenas se inicia la década del setenta.

-Son varios los factores que empujaron al grupo hacia su disolución -vuelve López-. La irrupción del gobierno de Velasco es una de las principales, sin duda. El nacionalismo exacerbado y las restricciones en la prensa, los prejuicios ideológicos, la ignorancia. Pero lo curioso es que todas estas vallas no se dan de manera explícita, clara, sino como una especie de represión muy sutil, a través del cierre de espacios de exposición paulatino, o a través de una reducción constante del apoyo económico a las iniciativas experimentales en el arte.

[imagen 1: Gloria Gómez Sánchez. Corbata. Reconstrucción 2007. [1968]. Collage y látex sobre madera. 220 x 230 x 156 cm. Foto: Miguel López / imagen 2: Vista de exhibición. Obras de Luis Zevallos Hetzel, Hilda Chirinos y Eduardo Castilla. Sala Raúl Porras Barrenechea. 2007. Foto: Miguel López / imagen 3: Vista de exhibición. Obras de Rúbela Dávila y Jesús Ruiz Durand. Sala Raúl Porras Barrenechea. 2007 / imagen 4: Luis Arias Vera. Sobre. 1966. 87 x 134 cm. Colección Jorge Zamora]

martes, diciembre 04, 2007

"Arte Nuevo y el fulgor de la vanguardia" en las salas de Miraflores

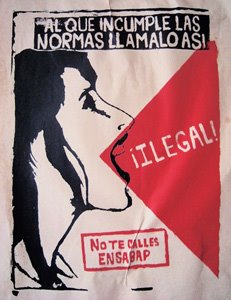

Esta nueva exposición está concebida casi como el reverso del guante de la anterior, intentando tomar distancia de su tono didáctico y explicativo -lo cual era entonces necesario en tanto se trataba de obras desasistidas de reflexión previa-. Así, esta nueva curaduría ha apuntado a actualizar sensaciones y sentidos en el espacio, entramando un conjunto de signos que revelan el interés de estos jóvenes artistas por el señalamiento de lo banal, de lo cotidiano, de lo masivo, de lo frágil y transitorio.

Son más de 60 obras (además de catálogos, posters, música, documentos, fotos inéditas y gráfica) que se dividirán en la Salas Luis Miró Quesada Garland y en la Sala Raúl Porras Barrenechea, de la Municipalidad de Miraflores. Inauguramos simultáneamente en ambos espacios este jueves 6 de diciembre a las 8 pm!! Los esperamos.

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggQSFsZaz9ghVij3D7AVOmK71y69fCwXUtEGcxVWFy-GWw7M0JqWLdw35MekoJ2t8piivnEv2cIQPl-KnKtL22DV-kig4_yOMtNBbCBqHXYDAl17PTIvb7Xq-_hX2BzKSOBYqY3g/s400/89jpg.jpg)

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMxQ0F0-CcosVaoDuKQ6XV-PgvikgvkBHOseKBniJZ2xk0Suv8PuyMlwtoIU2baF1daIktMLYM9cR8KqaVH8A66MOJscrgV-4vJfUWhI0I6UlNPop00SFfhgsIotHXR7wWmRw-A/s1600/flyer.jpg)