Reproduzco una larga entrevista con la filósofo

Beatriz Preciado, alguito antigua (2004) pero siempre pertinente de leer. La republico no solo porque me encanta leer a Beatriz y me siento particularmente afín a sus ideas--tampoco puedo negar que estos dos últimos años de diálogos y discusiones con ella han alterando sustancialmente mis modos de pensar políticamente la producción de discurso--, sino además porque varios de los aspectos de la conversación inciden en aspectos fundamentales que componen la linea editorial de este blog: las formas de producción de conocimiento, la escritura de historia, los espacios de imaginación radical, la hipótesis emancipatoria, la práctica estética, la educación y la academia... pero fundamental e indirectamente sobre los aportes radicales e instrumentos críticos invaluables que ofrece el discurso queer y posfeminista (así como poscolonial, posmarxista...) a cualquier intento de pensar críticamente el lugar de la visualidad y los modos de representación en el presente. allí precisamente donde se tensionan los cruces más significativos entre estética y política. La entrevista es buena por lo ágil pese a estar cargada en extremo de ideas no demasiado sencillas. Ojalá puedan leerla vale la pena.

La cuelgo también porque me la tropecé casi de casualidad mientras buscaba una versión digital de su último texto "Lisbeth Salander. ¿Icono antifeminista o heroína queer?", que leí hace dos días en la revista

Parole de Queer y no pude. Si no lo encuentro por allí voy a tener que transcribirlo para colgarlo aquí, así que si alguien lo tiene ya, agradeceré el enlace.

......

Conversaciones en torno a la Teoría Queer Entrevista con Beatriz Preciado  El impacto que esta teniendo la Teoría Queer en las ciencias humanas y sociales es notable. Conceptos como los de performatividad, deconstrucción, transculturalidad o política de lo corporal encuentran en este marco interpretativo metacontructivista una mirada desafiante de los movimientos sociales, de los objetos concebidos como condensaciones políticas, de la reivindicación de la arquitectura de lo corporal como espacio de politización imprescindible en el que la sexualidad resulta ser un eje importante de reformulación. Aunque lo Queer tiende a la dispersión y se resiste, como casi todo movimiento heterogeneamente desidentitario a la calificación y a la filiación fácil, encontramos en propuestas como las de Beatriz Preciado un camino originalmente crítico que circula traficando entre Michel Foucault, Monique Wittig, Donna Haraway y Judith Butler… Beatriz Preciado es una ficción más del yo (como todos nosotros), es lesbiana antes que intelectual, y así gusta definirse ante una academia que no deja de mirarla con cierta extrañeza. Discípula de Jaques Derrida y Agnes Heller, es profesora de Teoría del Cuerpo y de Teoría Contemporánea del Género en la Universidad de París-Saint Denis, cuna del denominado postestructuralismo. Actualmente completa su doctorado en Teoría de la Arquitectura a la vez que disfruta del tremendo éxito de su publicación más reciente traducida al castellano como Manifiesto contra-sexual, editado en Opera Prima en el 2002 y traducido al menos a cinco idiomas. Esta conversación fue posible gracias a la participación de Beatriz Preciado en un curso de Verano de Adeje (Tenerife, Islas Canarias) organizado por la Universidad de La Laguna y el citado ayuntamiento en julio de 2004. El curso llevaba por título “Desidentidades y Teoría Queer” y fue dirigido por José Luis Castilla y José Antionio Ramos, un extraño tandem entre alguien dedicado a la sociología y alguien dedicado a la filología española.

El impacto que esta teniendo la Teoría Queer en las ciencias humanas y sociales es notable. Conceptos como los de performatividad, deconstrucción, transculturalidad o política de lo corporal encuentran en este marco interpretativo metacontructivista una mirada desafiante de los movimientos sociales, de los objetos concebidos como condensaciones políticas, de la reivindicación de la arquitectura de lo corporal como espacio de politización imprescindible en el que la sexualidad resulta ser un eje importante de reformulación. Aunque lo Queer tiende a la dispersión y se resiste, como casi todo movimiento heterogeneamente desidentitario a la calificación y a la filiación fácil, encontramos en propuestas como las de Beatriz Preciado un camino originalmente crítico que circula traficando entre Michel Foucault, Monique Wittig, Donna Haraway y Judith Butler… Beatriz Preciado es una ficción más del yo (como todos nosotros), es lesbiana antes que intelectual, y así gusta definirse ante una academia que no deja de mirarla con cierta extrañeza. Discípula de Jaques Derrida y Agnes Heller, es profesora de Teoría del Cuerpo y de Teoría Contemporánea del Género en la Universidad de París-Saint Denis, cuna del denominado postestructuralismo. Actualmente completa su doctorado en Teoría de la Arquitectura a la vez que disfruta del tremendo éxito de su publicación más reciente traducida al castellano como Manifiesto contra-sexual, editado en Opera Prima en el 2002 y traducido al menos a cinco idiomas. Esta conversación fue posible gracias a la participación de Beatriz Preciado en un curso de Verano de Adeje (Tenerife, Islas Canarias) organizado por la Universidad de La Laguna y el citado ayuntamiento en julio de 2004. El curso llevaba por título “Desidentidades y Teoría Queer” y fue dirigido por José Luis Castilla y José Antionio Ramos, un extraño tandem entre alguien dedicado a la sociología y alguien dedicado a la filología española.

José Luis Castilla es profesor del Dpto. Sociología de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias) y autor de un estudio crítico en torno al concepto de poder en Michel Foucault que lleva por título Análisis del poder en Michel Foucault, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna (1999). Actualmente trabaja en un texto sobre el Multiculturalismo de la complejidad (pendiente de edición).

José L. Castilla: ¿Qué haces en términos intelectuales? ¿Disciplinariamente, dónde te ubicas, dónde sitúas tu trabajo en todo este asunto de los estudios culturales, el psicoanálisis, el postestructuralismo, la necesidad de concretarlo en efectos materiales…?

Beatriz Preciado: Yo creo que dónde estoy se explica por los lugares por donde he ido pasando, por desplazamientos forzados, no solamente nacionales sino en términos de disciplina también. Cuando acabé mis estudios de filosofía hice un master en bioética porque me interesaba para trabajar sobre el cuerpo y sentí que, en este país, cuando se hablaba de teorías del cuerpo, no tenía ningún referente en cuanto lesbiana, ni tenía ningún interlocutor, ni sabía exactamente con qué tipo de teorías e instrumentos aproximarme a este campo de análisis. Desde luego, no hubiera podido estar donde estoy sin hacer un recorrido que incluso ha sido un recorrido físico en muchos sentidos, y que ha supuesto el paso por los estudios culturales americanos, el feminismo, el postfeminismo americano y el postestructuralismo francés. Efectivamente, llegué a Estados Unidos en el 92 y me encontré con el boom de los estudios queer. Yo no era consciente de que eso estaba sucediendo, era una jovencilla estudiante y me encontré en un contexto en el que se estaban dando los debates entre Nancy Fraser y Judith Butler, en un contexto de emergencia y surgimiento de los estudios postcoloniales en la academia americana. Esto significó que de alguna manera se me vino abajo el edificio intelectual que había constituido toda mi educación filosófica en España y a partir de ahí tuve que empezar a hacerme todo un conjunto nuevo de instrumentos. Fue como comenzar en muchas cosas. Entonces yo creo que en parte el dónde estoy tiene mucho que ver con los estudios feministas y postfeministas, porque en parte yo me sitúo en ese momento de ruptura en el que la teoría queer rompió con el feminismo tradicional, y, sobre todo, con las nociones estables de preferencia sexual y de género, pese a que fuera una categoría construida con referencia a algo biológico y, por lo tanto, en un discurso más naturalista. Yo llegué en ese momento de ruptura y a partir de ahí, con esos útiles intelectuales, empecé a reconstruir mi propia tradición filosófica. Además, están los análisis postcoloniales, que tienen un método que no es el únicamente textual de la filosofía. Creo que eso es muy importante y, cuando volví a España sentí que al menos la teoría queer no se abordaba bien, porque todo el mundo pensaba que es simplemente una teoría del discurso y todo el mundo olvidaba que también es un análisis de la representación y que el texto del que estamos hablando incluye prácticas, técnicas, imágenes…

J. L. C.: …movimientos sociales…

B. P.: …movimientos sociales, artefactos, relaciones, etc. Es decir, que es mucho más complejo y por eso hablamos de la teoría queer como un corte transversal de disciplinas; no se trata de lo interdisciplinar, como se hablaba antes, sino que es un punto de vista eminentemente político. Es algo que tiene que ver con una reapropiación de una serie de microculturas que podríamos llamar los anormales, o si quieres, los oprimidos, o los puedes llamar en distintos lenguajes, los puedes llamar de maneras distintas. Es un proceso a través del que esas microculturas adquieren la posibilidad de ser sujetos de enunciación del conocimiento. Creo que es un proceso que todavía en este país no se ha dado exactamente y creo que hay barreras fundamentales, disciplinas… hay claramente límites disciplinarios que se verían amenazados por esa crítica responsable de la teoría queer. Por eso no es por azar que yo me sitúe en un departamento de teoría de la arquitectura y que lo que yo hago ahora tiene más que ver con un análisis del cuerpo y la sexualidad como tecnología en relación con la distribución y la segmentación en el espacio, por ejemplo. ¿Por qué?, pues porque progresivamente voy huyendo de esos análisis que desde mi punto de vista son excesivamente deshistorizados, abstractos y que han perdido toda conexión con los movimientos sociales y de la filosofía y me voy aproximando hacia análisis más materiales. Pero más materiales no en el sentido más marxista del término, sino en el de un metaconstructivismo, que es algo fundamental en la teoría queer, un nuevo tipo de materialismo: un materialismo inmanente que enlazaría con esa tradición de la segunda modernidad, no tanto la postmodernidad, como se ha hablado. Se trata de una segunda modernidad que es toda la modernidad que no pudo ser porque quedó excluida por un conjunto de procesos históricos y políticos, desde la colonización hasta el proceso de sexualización.

J. L. C.: ¿Y lo llamarías tardomodernidad, como han hecho algunos sociólogos?

B. P.: No, no lo llamaría tardomodernidad. No creo que sea una cuestión de tiempo, creo que tiene que ver con el mismo proceso y la misma tradición con la que se ha construido la modernidad. Es casi una contramodernidad o una modernidad que ha sido ocultada, sistemáticamente oprimida por una modernidad dominante. Es una manera absolutamente inmanente de pensar la materia, una tradición que vendría desde Leibniz y Spinoza, que tiene mucho que ver con cómo estamos pensando ahora mismo el cuerpo y la sexualidad en la teoría queer, que no tiene referencias a una ontología digamos del sujeto kantiano, ni tiene referencia a nociones de autonomía o de libertad, etc., sino que utiliza otras nociones, como, por ejemplo, las de pouvoir y puissance.

J. L. C.: ¿Cómo te sitúas ante la diversidad, la complejidad de la teoría queer? ¿Por qué es importante para los sociólogos esta teoría?

B. P.: Yo me sitúo de una manera muy curiosa, porque cuando llegué a Estados Unidos, la teoría queer estaba en pleno boom. Yo era discípula de la teoría queer, y, por tanto, como buena discípula, era crítica con un conjunto de problemas generados dentro de la teoría queer. Entonces, desde mi punto de vista, la paradoja es que a mi regreso a Europa se me leía como una teórica queer, cuando yo misma estaba tomando ciertas distancias en el interior de un paradigma que se está creando y que es muy complejo y que es excesivamente nuevo para decir que está cerrado, que es una teoría única y firme, y para identificarlo solo con el pensamiento de Judith Butler. Esto es un error absoluto, es algo tan absolutamente nuevo y no se puede intentar fijarlo y decir que es solamente teoría performativa. Yo creo que es mucho más amplio y, de hecho, está siendo sometido a constantes críticas que vienen desde los estudios de transgénero, los estudios de transexualidad, los análisis de la biotecnología que creo que ha sido uno de los grandes avances de la primera forma más conocida de la teoría queer, en tanto que análisis performativo. Desde mi punto de vista, ese análisis ha sido excesivamente lingüístico, ha trabajado con una noción de cuerpo más del siglo XIX que del siglo XXI y creo que necesitábamos aportaciones como las de Donna Haraway. Ella no viene específicamente de la teoría queer, porque no es una pensadora lesbiana, aunque sí que ha estado casada con un gay y, desde luego, eso es algo que la ha debido de dejar por ahí. En Europa pasó lo mismo, es decir, que aquí estamos haciendo política de identidad al mismo tiempo que estamos haciendo la crítica postidentitaria y, claro, de igual manera, cuando yo llegué a España -doce o catorce años después- se me leía como una teórica queer. Pero yo estoy también tomando distancias y trabajando un paradigma que está todavía en construcción, muy complejo y en el que hay muchas dudas. Yo creo que las aportaciones que vienen ahora, las críticas desde los queer deformes o con tipos de corporalidad que no corresponden a la norma, han sido un golpe fortísimo al que yo más o menos he articulado a través de nociones de género como prótesis. Creo que no hay todavía un paradigma absolutamente fijo, cerrado, sólido y que además luego se podría leer en términos de importación y exportación. Me da la impresión de que habría que ver la producción cultural en términos de globalización, es decir, que la teoría queer no se puede entender de otra manera: es un tráfico de movimientos sociales, un tráfico de referencias, de textos, de personas, de flujos, es decir ahí ha habido desde un mes, hasta viajes, hasta amantes, hasta hormonas, todo eso está ahí y eso es lo que constituye desde mi punto de vista la riqueza de la teoría queer: este vaivén casi único y genuino hoy entre movimientos sociales activistas muy radicales y academias muy sesudas.

J. L. C.: … Disculpa por la ambigüedad de los conceptos,¿te consideras una intelectual de izquierda?

B. P.: No me considero una intelectual, porque creo que es una categoría que no me corresponde. No creo en los intelectuales, es decir, no creo en el intelectual ni como emergencia de una masa que viene a iluminarla. Me corresponde más una noción como la de productor cultural o algo así.

J. L. C.: No me refiero al sentido elitista del intelectual, sino a un enfoque más gramsciano, más orgánico quizás…

B. P.: Sí, pero aunque sea una “intelectual orgánica certificada”, yo creo que no, que estamos en un momento en el que no necesitamos intelectuales, contrariamente a lo que pensamos. No necesitamos figuras de este tipo, no solamente de la élite, sino incluso aunque emerjan de lo popular, no. De hecho, la teoría queer muestra perfectamente que no es así como se produce el conocimiento. El conocimiento se produce en redes de intercambio y de comunicación y entonces yo me considero parte de una red de reapropiación del conocimiento, de un trabajo de lucha y de resistencia frente, por ejemplo, a distintas instituciones, como la academia. Yo, por ejemplo, en las instituciones españolas de producción de saber prefiero definirme como bollera que como intelectual, es mucho más reducido, mucho más radical y yo creo que eso es absolutamente necesario. Que alguien sea capaz dentro de esta institución de afirmar un tipo de práctica sexual, un tipo de posición política, eso viene a deconstruir esa institución. Si me considero como intelectual, yo estoy segura de que la institución me digiere y me acepta, incluso.

J. L. C.: ¡Pero no eres cualquier traficante…!

B. P.: Si lo intelectual me lo pones como un traficante, como aquel que hace un contrabando, yo veo mucho así la teoría queer, como un contrabando. En ese sentido de referencias y de prácticas, entonces a lo mejor sí, pero no… Y luego, de izquierda diría lo que dice Javier Sáez. Honestamente, creo que toda esa noción con la que he estado trabajando en Estados Unidos sobre la radical left… bueno, yo trabajé mucho con Agnes Heller, con ese tipo de gente que estaba trabajando en Radical Democracy y, efectivamente, es lo que es el postmarxismo y lo que es incluso el reciclaje de ciertas feministas en el postmarxismo, como puede ser Nancy Fraser… Yo creo que el movimiento queer no se sitúa ahí, curiosamente, y por eso es tan molesto para la izquierda y tan molesto para el postmarxismo, porque está poniendo en duda los conceptos mismos que forman la base del marxismo, que en el fondo tampoco son tan distintos de los conceptos de la modernidad a los que el marxismo pretende atacar. Son conceptos como los de formación del sujeto a través del trabajo, de distribución objeto-sujeto, de división sexual del trabajo… Ahí hay un conjunto de conceptos que no nos funcionan, de hecho yo creo que cualquier activista de los movimientos gay, lesbianos, transexuales, de transgénero sabe que en una reunión de izquierda no puede ser considerado como militante de izquierda, será toda la vida un gay. Yo creo que sigue habiendo la izquierda, desde luego, y lo veo constantemente hablando con gente que conozco muy valiosa, que está trabajando incluso en temas que tienen que ver con Negri con Hardt: una serie de nuevas lecturas críticas del marxismo. Pero me da la impresión de que sigue habiendo esta división entre opresiones constitutivas y opresiones secundarias o contradicciones fundamentales y contradicciones secundarias. Si quieres, el género, la sexualidad y la raza son opresiones secundarias y yo creo que lo que han puesto de manifiesto los estudios queer subalternos, postcoloniales es que la raza es constitutiva, es decir, es una noción mucho más constitutiva que la clase. De hecho, yo creo que el gran problema del feminismo marxista… que, bueno, representó un avance en su momento, y la críticas del feminismo al marxismo son cosas por las que yo he pasado y que me han afectado profundamente, pero no deja de ser una aplicación de la noción de clase a la noción de género, es decir, pensar que el género es una clase sexual. Es una cosa absurda, no es posible transcribir esa noción de clase en la noción de género. El género necesita un análisis diverso, y no me refiero a lo que se hace en España, que es una sociología comparativa del género: eso no son estudios de género. Yo creo que es fundamental que la sociología empiece a escuchar algo de este tipo. Hacer análisis de género no quiere decir que veamos cuál es la diferencia en la utilización de los ordenadores entre las chicas y los chicos. Hacer análisis sobre violencia de género es ver si las mujeres en el espacio doméstico tienen más autonomía o menos de la que tenían en los años 50. Yo creo que lo que cambia en los estudios de género, si fuéramos capaces de hacerlo así, es el método de análisis, es decir, no es que por primera vez nos preocupemos por las mujeres, de las que antes no nos preocupábamos. No, es el método mismo de análisis que pone en cuestión la posibilidad misma de hacer sociología tal como la hemos hecho hasta ahora. La sociología aparece como un instrumento de normalización de género ella misma, por ejemplo, dime una violencia de género y dice la sociología, ello. Pues bueno la cosa es darle la vuelta al paradigma, es decir, no la violencia de género, sino el género como violencia y ahí comienza todo un conjunto de otros problemas.

J. L. C.: ¿Y a partir de qué categoría se te ocurre que puede pensarse una sociología de estas características, aparte, por supuesto, de la crítica interna a la normalización?

B. P.: Yo creo que en muchos sentidos la teoría queer es una sociología, es otra forma de hacer sociología, una alternativa a la sociología y, por lo tanto, es un paradigma que podría ser un paradigma sociológico.

J. L. C.: Algún compañero mío podría decirte que tiene varios problemas con la teoría queer o específicamente con tus desarrollos… Primero, porque lo que haces es una descripción de narrativas, de articulación de narrativas en clave de cratología -ciencia del poder expresado un poco peyorativamente-, y superpuestas de dudosas referencias y construcciones históricas de cierta ambigüedad. De hecho, en esa línea se sitúan algunas de las críticas que recibió Foucault en su momento por utilizar métodos genealógicos y esas cuestiones… construyendo una teoría de la normalización muy potente, pero con poco espacio para explicar aquello que yo llamé autonomía pero que tú, a lo mejor, ubicas dentro del terreno difuso de ciertos espacios de autodeterminación que generan, con todas las comillas que esto pueda llevar en las sociedades occidentales, espacios de libertad, con todas las comillas insisto…

B. P.: Si te das cuenta, yo creo que hay mucha gente que sigue pensando que los estudios queer son Foucault, y los estudios queer han hecho una evaluación de Foucault y han hecho críticas fundamentales a Foucault. La primera es que él nunca hizo análisis en términos de género. Foucault utilizó la noción de sexo únicamente y además la utilizó como sexualidad y como práctica sexual cuando se refiere a la noción de identidad sexual partiendo de nociones médicas y no políticas y estamos trabajando con una noción que ya es política y que, por tanto, ya tiene una dimensión no sólo de normalización, sino de reapropiación, resistencia, construcción identitaria y algo muchísimo más positivo que lo que Foucault vio. Introducir esa crítica de género a Foucault ha generado todo un conjunto de problemas, porque Foucault dice siempre que va con sus análisis de la mujer como si supiera, pero de todas formas en los análisis sobre la masculinidad, date cuenta que Foucault sigue teniendo un planteamiento universal en ese sentido, no piensa los análisis de la masculinidad como análisis de género. En sus análisis del criminal o el perfil del masturbador, no se da cuenta de que hay una diferencia radical entre el perfil del masturbador y el de la masturbadora. Yo creo que eso ha sido un palo importante y, por no añadir el golpe a Foucault que han dado las críticas en términos de estudios postcoloniales. Efectivamente, hay una herencia foucaultiana [en los estudios queer], pero cuidado, es una lectura muy particular de Foucault, no es una lectura de Foucault en la que el poder es solamente un dispositivo de subjetivación y de normalización. Por ejemplo, en mi trabajo utilizo nociones distintas en las que a través de esa noción de tecnología, yo hablo de dispositivos, no sólo ya de resistencia, sino de producción de nuevas identidades que transforman una tecnología de control y dominación en algo que tu podrías llamar tecnología de liberación, si quieres. Yo creo que eso es muy importante, por eso creo en la importancia de las nuevas lecturas de Foucault que están haciendo ciertos autores como Lazzarato, que va a decir, bueno, esta noción de poder que utiliza Foucault es casi neoconservadora: políticamente nos lleva a la inactividad y nos lleva a la imposibilidad de cualquier tipo de agenciamiento. Los movimientos sociales que se reapropian del discurso de Foucault, desde mi punto de vista lo repolitizan. Políticamente, Foucault fue muy tímido, se atrevió a lo de las prisiones, pero tampoco se atrevió a más y cuando el FAHR, que era el Frente de Liberación Homosexual Revolucionario de París, estaba haciendo sus acciones en la calle, Foucault con aquello no quería saber nada. Cuando se hizo el número de diez mil perversos de Deleuze y Guattari, luego casi lo meten en la cárcel por el número y tal. En esta movida no estuvo precisamente Foucault, y se puede preguntar cómo es posible que en ese contexto intelectual aquellos que no son homosexuales estén ahí dando la lata y que Foucault esté en su casa preocupadísimo con la estética griega. Ahí hay un problema fundamental para abordar los verdaderos conflictos sociopolíticos de su momento.

J. L. C.: Estoy pensando sobre la marcha estrategias sociológicas para trabajar. Obviamente en todo abordaje sociológico debe estar la categorización, que es un arma de doble filo. Entonces, entiendo que una sociología de estas características tenga que recurrir a una lógica de no renunciar a los procesos de categorización, pero a su vez hacer permanentemente autocrítica de lo que constituye, de las divisiones que establece y de los espectros que genera…

B. P.: Por supuesto, yo creo que sí, por supuesto. Una de las críticas fundamentales de la teoría queer a la sociología, que además pertenece a las bases mismas de la teoría queer, es que la sociología no es un método descriptivo, sino que es un método performativo, que, por tanto, la sociología pertenece a esas tecnologías de producción del género de las que hablamos siempre. Antes de ponerse a elaborar un dispositivo de análisis sociológico hay que hacer una evaluación de los elementos de género, sexualidad, de raza y de clase que están operando ya dentro de la misma sociología. Está pendiente de hacer un proceso de crítica, y, desde mi punto de vista, ese proceso, quienes mejor lo han hecho son los estudios culturales ingleses. Creo que ese trabajo del que estamos hablando tiene que ver con una politización de la sociología, con una toma de conciencia por parte de la sociología de su propio carácter político.

J. L. C.: Se me ocurre otro reproche desde el ámbito de la sociología: se acusa en este caso a los estudios culturales, o al desarrollo postrero de los estudios culturales, de una cierta fragmentación, de pérdida de perspectiva del conjunto social, en el sentido de que las relaciones sociales son relaciones complejas de integración y parece que estudiar la sexualidad al margen del conjunto social, o al margen de visiones más globales del efecto de conjunto que se genera, puede producir más confusión y más ruido que clarificación teórica. Por otro lado, hay algunos sociólogos que piensan que estudiar los márgenes de lo social, entendido como aquello en lo que no nos gusta reconocernos y que nos cuestiona, nos abre nuevas perspectivas al ámbito de la investigación social. Entiendo que te quedas con la segunda…

B. P.: No, no me quedo con la segunda porque la teoría queer no es una teoría de los márgenes. Eso es fundamental. Mucha gente sigue pensando que la teoría queer es justamente analizar aquello que nunca hemos analizado, irnos al punto de vista de lo otro para, desde allí, adquirir una perspectiva nueva. Creo que no tiene nada que ver con eso. De hecho, se pone de manifiesto cuando desde otras disciplinas a través de un análisis queer se empieza a producir teorías, desde mi punto de vista, bastante totalizadoras, entendiendo el término positivamente, es decir, cómo utilizando la metodología de género, queer, postcolonial… ciertos autores y autoras van a producir de la producción misma de la modernidad. Puede ser el análisis de Homi Baba de la teoría de la cultura, que utiliza el método performativo para analizar la producción misma de la modernidad, textos de Fanon y de otra gente. Desde mi punto de vista, ahí se pone de manifiesto que la teoría queer no es un microanálisis. Para mí, la teoría queer es un golpe a los fundamentos mismos de todas las disciplinas, cualquier disciplina, incluso aquellas que pensamos como más duras, y esto los departamentos de Santa Cruz, Donna Haraway, todo este grupo de gente que trabaja sobre la producción del conocimiento y la producción misma de la ciencia lo han puesto muy bien de manifiesto. Incluso las ciencias duras, la medicina, la biología, la física, etc., están sustentadas sobre estos cimientos de sexo, de género. De nuevo sería considerar ese tipo de divisiones entre el centro y la periferia, o el centro y el margen o, por ejemplo, pensar que la clase sería constitutiva de un análisis, mientras que la sexualidad es periférica. Ése es el gran problema, qué ocurre cuando haces de la sexualidad el centro mismo del análisis. Resulta que es el análisis mismo de clase el que se te viene abajo, porque hay algo que tú no habías visto que hace que no puedas seguir utilizando las nociones de trabajo. Si se aplica a Adam Smith, a Marx, un análisis de sus textos desde un punto de vista de un capital sexual o de una economía política de lo sexual, la misma teoría del trabajo de Marx cae por su propio pie con esta crítica. Yo creo que es así, es darse cuenta de que no hay una centralidad en el análisis, como se quería y, de hecho, uno de los grandes problemas de los estudios de género al principio es que simplemente sustituyeron la categoría de clase por la categoría de género, pero un poco con la misma perspectiva, como el género como una clase sexual o como un producto de la división del trabajo, es decir, sustituir una noción por la otra. Yo creo que se vio muy rápido que ese tipo de análisis conducía a una serie de errores fundamentales y que acababan renaturalizando una serie de categorías. Hay gente que está trabajando en esta línea que llaman a esto Queer and Colour Aliance, es decir, del análisis de la raza y del análisis queer. Creo que la guerra viene por aquí y que en España todavía nos va a costar mucho asimilarlo. Los franceses tienen con Monique Wittig algo como el caso de la teoría queer: Tenían los textos originarios pero no tienen los instrumentos teóricos políticos para hacer una utilización disciplinaria de estos textos que les permitirían deconstruir sus propias instituciones. Entonces, bueno, ahí tienen los textos de Fanon, pero como un autor que lo tienen ahí, más o menos, en un departamento aislado, pero al que no han puesto ninguna atención.

J. L. C.: Una cuestión muy interesante es la división social del trabajo. Aquí hay una diferencia importante entre tu mirada y mi mirada, tus necesidades y las mías…. Me gustaría que me contaras qué relevancia le das a esta macrocategoría y cómo la integras en tus trabajos. Al fin y al cabo, la división social del trabajo es una construcción social en el sentido de que, como lo describía Gramsci, aquello de que lo importante no es si trabajas con las manos o si trabajas con la cabeza, sino la representación social de lo que es manual o intelectual, que es lo que la categoriza realmente.

B. P.: Sí, lo que pasa es que a este debate del trabajo he llegado bastante tardíamente y, curiosamente, yo empecé a dialogar sobre el trabajo con teóricos como Mauricio Lazzarato o como Antonella Corsani, porque es gente que leyó mi libro y que enseguida vino a tocarme así, en la espalda, y decir oye ¿cuando tú hablas de trabajo sexual, qué quieres decir exactamente?. A mí me interesaba utilizar esa noción de trabajo sexual porque tiene toda la conexión con cierto movimiento social de reconocimiento de la persecución como trabajo, que me parecía legítimo y que me parece fundamental y al que yo quería sumarme. Por otra parte, me interesaba porque viniendo justamente de ese análisis de las teorías modernas de la sexualidad, que son fundamentalmente económicas, del cuerpo, a mí me interesaba hablar también de la sexualidad como un trabajo. Estos teóricos que vienen de la economía me dicen, ¿por qué tú a esto le llamas trabajo? y ¿cómo estás pensando esa noción de trabajo?, es decir, ¿a qué te remite esa noción de trabajo?… Claro, ellos son tan críticos con Marx que piensan que uno de los caballos de batalla es acabar con esa noción de trabajo. Entonces, a través de conversaciones con ellos vi que efectivamente ahí hay un problema fundamental que, de hecho, incluso la noción misma de trabajo sexual no estoy tan segura que deba llamarse trabajo, sino a lo mejor deba llamarse servicio. No sé exactamente, pero, desde luego, hay algo en la noción misma de trabajo que es un problema y lo que no querría es hablar de división sexual del trabajo, porque división sexual del trabajo supone —lo vemos constantemente en los análisis, incluso en los análisis que se hacen utilizar metodologías, por otra parte, muy finas de análisis de la globalización—, que siguen tomando categorías biológicas, de hombre y mujer, que además se piensan en la totalidad del cuerpo como hombre y mujer. Creo que lo que yo estoy intentando hacer es, casi, en ese sentido, una microhistoria de los órganos. Date cuenta de cómo ha habido una especialización sexual de cada uno de los órganos, ya sea de la mano, del ano, del pene, del ojo, de la lengua, etc., y esa especialización hace que haya real y literalmente una transgenerización de cada uno de nosotros, es decir, que no se puede hablar de la división sexual del trabajo pensando que tú eres un hombre y yo soy una mujer. No, porque es que resulta que yo soy una mujer, pero que tengo una mano injertada de lo masculino, tengo un cerebro, es decir, que, en términos de políticas del cuerpo, ahí hay un proceso muchísimo más complejo que yo creo que el análisis marxista no contempla en absoluto. Entonces, no estoy segura de que esa noción del trabajo nos sirva para mucho y, de nuevo, todo lo que esto le favorece en el análisis marxista en los términos dialécticos, también. En el fondo, hay un gran problema del que sigue dependiendo la teoría queer: trabajar con nociones ya sea de transexualidad, homosexualidad, hombre-mujer, género-sexo y establecer dialécticas. Yo creo que la teoría queer no es dialéctica, que, por eso, al paradigma de la diferencia, de la diferencia sexual, opone eso que yo he llamado paradigma de la multitud queer, porque hay justamente una multitud. Una multitud que atraviesa. Cada uno de los cuerpos está atravesado por una multitud de generalizaciones que, además, pertenecen a dispositivos históricos de momentos diversos, que no tienen que ver unos con los otros.

J. L. C.: ¿Es decir, multitud es ruptura de binomio…?

B. P.: Absolutamente. Es ruptura de binomios y, además, es que la multitud es no sólo una multitud de prácticas, etc., no. Es que el cuerpo no es una coherencia, es una multitud. La nariz pertenece a un modelo de subjetivación del cuerpo bastante reciente, la nariz pertenece al individuo, pero resulta que los órganos sexuales han quedado totalmente apartados en un modelo del siglo XIX, en el que siguen perteneciendo al Estado, a la Iglesia, a Dios, etc.. Ese tipo de paradojas es lo que se da en cada uno de los cuerpos. La multitud queer no es que sea mucho, es que cada uno es ya producto de muchos dispositivos distintos y, por tanto, una multitud.

J. L. C.: Eso nos lleva a un debate muy interesante: el de la identidad y la desidentidad. Uno de los problemas que tenemos en la importación, más que la exportación, de debates intelectuales en España es justamente la imposibilidad de traducir los contextos de producción intelectual. En ese sentido, ¿cómo piensas tú las teorías de la integración de la desidentidad que parecen que se proyectan desde lo queer -aunque lo queer es también hiperidentidad- en relación a todo este clima de lucha contra las identidades que puede ser interpretado desde los demás puntos de vista un poco peligrosamente? Porque uno de los caballos de batalla, justamente, del pensamiento liberal es la lucha contra las restricciones internas, entonces, ¿cómo ves tú este problema?.

B. P.: Yo creo que en el contexto europeo actual es fundamental una política de identidad, siento decirlo, pero me parece fundamental. Creo que, en ese sentido, nosotros, casi, tenemos un privilegio. Tenemos la posibilidad de hacer política de identidad, pero con la ventaja de utilizar un aparato crítico y de análisis que nos advierte contra los peligros mismos de esos procesos identitarios. Ahí nos tenemos que mover. Y a lo mejor, es verdad que es un poco de malabarismo complicado, pero, en ese sentido, tenemos cierta ventaja con respecto a los primeros movimientos sociales americanos que se lanzan de lleno en un proceso identitario que, además, van a ser curiosamente recuperados por el mercado liberal, simplemente, como estilo de vida. Es decir, fenomenal la diferencia de identidades, perfecto, porque con esto tenemos nuevos mercados y nuevos estilos de vida, y hay una transición —como la que se da con el piercing— de lo político a lo estético y una estetización de ciertas formas de vida que ha hecho perder toda la rentabilidad política de todos los movimientos sociales. Yo creo que en Europa estamos en un momento, a lo mejor, privilegiado en ese sentido y, al mismo tiempo, yo creo que es muy importante establecer útiles políticos, intelectuales, porque, además, estamos en un momento fuertemente antiidentitario, no solamente en España. Incluso viviendo en un contexto francés, es increíble. En el contexto francés con respecto al español es más centralizado. Lo vasco y lo catalán tienen una respetabilidad identitaria en el contexto político español enorme, comparado con lo bretón en el contexto francés, que no tienen derecho ni a la palabra, están en una situación muchísimo más minoritaria que la de las minorías judías. Yo creo que a todo eso se suma, efectivamente, una ola de anti, de crítica contra lo musulmán y de interpretación de toda identidad como una identidad religiosa, que a mí me parece algo fantástico, que se da mucho en Francia ahora y que es, por ejemplo, hablar de las identidades sexuales como extremismo e integrismo, es decir, que ser lesbiana es ser extremista o integrista. A mí me gusta hablar del gueto, entendido mayoritario. Algo interesante de la teoría queer es hacer que la normalidad se dé cuenta de que ella misma es también una identidad, sólo que es la identidad dominante y, desde mi punto de vista, la identidad más oprimida, y que es precisamente ahí donde los procesos de subjetivación son más opacos y tienen menos posibilidad de resistencia y agenciamiento.

J. L. C.: ¿Insinúas acaso que la heterosexualidad puede estar más reprimida que la homosexualidad?

B. P.: Sí, en cierto sentido, sí. Insinúo que en la heterosexualidad el proceso de la normalización ha tenido éxito por completo. Efectivamente, ese proceso nunca es perfecto y la heterosexualidad no existe sino como una parodia político-social, representaciones; pero, es verdad, desde luego, a mí me parece un privilegio en muchos sentidos situarme como disidente sexual en un contexto en el que lo único que veo a mi lado es acorralamiento sexual, justamente la incapacidad absoluta de generar conciencia acerca de tu propio proceso identitario.

J. L. C.: Permíteme que te meta un poco el dedo en el ojo. Vamos a hablar de tu libro el Manifiesto contrasexual. ¿Leeríamos tu libro de la contrasexualidad más como un texto de un literato, como Proust o Cortázar o, más bien, como una propuesta programática y política fuertemente afirmativa?

B. P.: Yo leería mi libro como política ficción, de hecho me gusta pensarlo así. Cuando haces teoría desde el punto de vista lesbiano o de lo transgénero, que es quizás donde me sitúo más últimamente, te das cuenta de que primero careces de archivo por completo, porque eres producto de una historia de silencios, de borramientos, más que de marcas y de inscripciones. De esta forma, si pensaras en una reconstrucción de un archivo estás perdido. Entonces, yo creo fundamentalmente en esa tarea de producción de ficciones retrospectivas y de invención del archivo. En ese sentido, hay mucho de literatura. Para mí es una producción absolutamente imperativa. Incluso, inventarnos nuestra propia historia, porque nos ha sido expropiada y la única forma que tenemos de reproducirla es precisamente a través de la invención. En ese sentido, pues sí, hay algo de ficción, pero también hay muchas cosas que son muy fachas y lo tengo que reconocer. Siempre tengo como un delirio, un manifiesto se llama un manifiesto aunque yo me ría de mis propios delirios. Pero sí, siempre hay algo muy irónico, muy paródico, y, claro, ¿cómo puedes llamar manifiesto a estas alturas a un texto, no? Efectivamente, es un texto de ficción, pero de ficciones productoras de realidad en el sentido performativo. Me da la impresión de que así funcionan todos los textos de todas formas, así que no creo que el mío sea una excepción. Los trabajos de Cortázar o Proust son también un texto de cambio político, de la misma manera que Marx está absolutamente lleno de metáforas, de narraciones y ficciones.

J. L. C.: ¿Equiparables en última instancia…?

B. P.: Yo creo que no se trata de equiparables o no, sino que se trata de una cuestión de contextos y de estrategias. En un momento dado, la construcción de un concepto como, por ejemplo, el de género. Ese concepto aparece como un artefacto, un instrumento muy largo de dominación, que es la medicina, además en una de las medicinas más rancias y más normalizadoras, como es la de John Money. Pero es que ese concepto luego resulta que va a ser utilizado por las teorías del género como trampolín para hacer todo un conjunto de cosas. Yo creo fundamentalmente en la maleabilidad de los textos y de los conceptos, incluso dependiendo del contexto y también de sus estrategias, el conjunto de relaciones estratégicas en que lo sitúes.

J. L. C.: Me llama mucho la atención el que, siendo este tipo de estudios fuertemente antinormativos, hay una propuesta de manifiesto, incluso en alguna forma casi contractual de plantearlo. Y también me interesa que nos hables de los talleres queer, que son otra forma de conocimiento…. En el mundo académico, el conocimiento siempre lo traducimos en debates intelectuales sentados alrededor de una mesa o sencillamente textos manuales, revisiones fuertemente densas. Para algunos de nosotros, que venimos de los movimientos sociales, y en algunos casos ligados a la educación popular, sabemos que en los talleres se produce un conjunto de relaciones sociales y relaciones con la arquitectura y con los sujetos que transforma absolutamente nuestras formas de relacionarnos, generando un cocimiento muy nutritivo y orgánico, por aquello de que no es solo alta teoría generalizada, sino práctica en movimiento. Me gustaría que hicieras una valoración de esa diferencia de calidad, entre comillas, de conocimientos y de eso que llamas “terapia queer”, que parece un contrasentido, viendo la teoría queer.

B. P.: Esto de la terapia queer es muy nuevo y quizás todavía no debería haber hablado de ello, porque es de lo que estoy escribiendo ahora, y, todavía estoy en un terreno de arenas movedizas. Pero bueno, te respondo poco a poco. Lo del contrato es como lo del manifiesto: tiene su punto de ironía y de parodia. Es también un momento de toma de conciencia de cómo la sexualidad de todas formas siempre —ya no solamente me refiero a la sexualidad como práctica, sino identidad sexual, etc.—, siempre es producto de un contrato. Entonces, se trataba de llevar esa idea al límite y de proponer contratos alternativos. Este tipo de teorías no han surgido en la filosofía. Al menos para mí. Yo no las encontré en la filosofía. De acuerdo que a mí la lectura de Foucault me cambió la vida, como después la lectura de Monique Wittig, como la de Judith Butler… pero ese tipo de útiles que yo uso ahí no los encontré en la filosofía, los encontré, por ejemplo, en grupos de sadomasoquismo lesbiano en New York en los años 90. ¿Por qué?, pues porque ahí observé que había una cultura sexual absolutamente alternativa, absolutamente distinta, que proponía modelos de relación nuevos y que estaba deconstruyendo aquellas bases que incluso la filosofía no podía ni siquiera tocar. Entonces, la utilización del contrato viene de ahí, en realidad viene de las prácticas “sm”. Me parece que me muevo mucho con esa estrategia de transformación de la tecnología de producción de identidad o de liberación o lo que quieras. Porque, claro, en principio, el contrato aparece como un pin de la ley, la marca de la ley como una estrategia de control, pero yo lo que hago es darle la vuelta a eso. Por eso utilizo mucho esta diferencia entre poder y potencia. Ahí el contrato, de repente, se convierte en un instrumento de empoderamiento, no tanto de ese efecto del poder. Sigo insistiendo en esto porque si no se repite mucho, en España está esa tendencia a pensar que la teoría queer consiste en pensar “todo vale, en términos de sexualidad no hay géneros, no hay sexos y no hay normas”. Yo opino que hay una parte de la teoría queer que tiene que ver con la creación de la cultura sexual alternativa, la proposición de nuevas formas de vivir juntos, si quieres en un sentido ante lo social casi político, utópico: la proposición de un tipo de sociabilidad nueva. Eso no se puede hacer sin un conjunto de normas y hay normas, por supuesto que hay normas. Si no fuera así, no podríamos hablar de homofobia… La antinormalización es una brecha de la teoría queer, pero, tal como yo la trabajo, la queer no es una teoría anarquista, no es una teoría del individuo. De ahí justamente la importancia de esos procesos de agenciamiento colectivo a través de los que se produce el conocimiento y que no son la academia ni instituciones clásicas de enseñanza, sino que son esos talleres en los que yo he empezado a trabajar siguiendo el modelo de Diana Torr Ahí aprendí yo el feminismo de Estados Unidos, lo aprendí en los talleres “sm”, en los talleres drag king y me parece que es justo en ese espacio donde se puede producir teoría queer. El taller es un espacio de verdad de producción, luego la articulación de esa teoría quizá se produce en otro lugar; el hilado de la teoría se produce en otro sitio, pero los conceptos emergen en el taller. En los talleres es donde yo empecé a trabajar con eso que llamo terapia queer o terapia política queer. Me interesa la noción de terapia pero no aplicada al individuo y a lo psicológico, sino como una terapia sistémica, como una terapia política que tiene que ver con los momentos de antipsiquiatría o lo que fue la clínica de Laborde con Guattari. ¿Por qué?, porque te das cuenta de que en los talleres de drag king hay procesos de saneamiento político, curación política que no pueden darse en ningún otro espacio. Esa curación sólo se puede dar en un contexto de agenciamiento colectivo, en ese espacio y en ningún otro. No creo en la cura por la palabra. Los talleres drag king tienen una primera parte concebida y modelizada como un taller feminista de los años 70 y que retoma muchas de las estrategias que usaba la feminista Sara Chair y que llamó toma de conciencia. Para Sara Chair, la toma de conciencia es un proceso bien preciso y además un proceso que incluye una teatralización, incluye una representación del género, es decir, una parodia del género. Yo creo que ahí hay un momento de deliberación importante y de cristalización de estructuras sociales que aparecen como ficciones delante de ti que se caen, y ahí hay un momento de revelación sin querer y quizás una nueva teoría de la verdad dentro de la teoría queer. Cuando vives estos procesos te das cuenta de que los tienes que explicar. Entonces, yo utilizo ese tipo de técnicas de toma de conciencia de Sara Chair, y, luego, a partir de ahí muchas técnicas performativas que tienen que ver con la cultura drag king, drag queen y que hasta hace muy poco han sido consideradas como psicopatologías, es decir, que han sido ilegales. Sigue pareciendo muy curioso que los talleres drag king sean algo que se deba hacer casi de una manera, no clandestina, pero casi, y que no hay un taller drag king en todos los colegios elementales… ¿Cómo es posible que los niños cuando tienen 10 años no estén haciendo talleres drag queen o drag king? Eso sería, desde mi punto de vista, si hay una reducción que es posible, es ésa.

J. L. C.: Una pregunta un poco incómoda: alguien podría leer tu libro y pensar que es el intento de una lesbiana empoderada, hasta el punto de ser imperialista en su sexualidad, ¿que contestarías a ese tipo de afirmaciones?

B. P.: Yo creo que no. Me da la impresión de que no, porque justamente una de las cosas curiosas es que, normalmente, las lesbianas no me reconocen como lesbiana, porque yo soy siempre muy oveja negra de las lesbianas. La gente que más se reconoció en mi libro fueron los discapacitados físicos, los transexuales y los transgéneros y aquellas personas que justamente son altamente conscientes del carácter artificial de su sexualidad. Y yo creo que es por ahí por donde va el tema, y luego creo que hay todo un conjunto de transexuales disidentes que están hasta aquí de la heterosexualidad… Particularismo ninguno en ese sentido, crítica transversal.

J. L. C.: Bueno… ¿te gustaría hacerte alguna pregunta?

B. P.: ¿A mí misma?

J. L. C.: Sí…

B. P.: No sé, curiosamente ahora estoy trabajando en un libro nuevo que es una entrevista, en un libro que es una entrevista que yo me hago a mí misma. Es una larga entrevista que estoy trabajando a través de unos monólogos que hizo Jean Genet en los años sesenta y que me impactaron. Entre otros, L’enfant criminel, y que ha sido un revulsivo en estos últimos meses y a partir de ahí estoy trabajando en una idea de escritura como entrevista, porque también creo que en muchos sentidos la teoría queer es una teoría en diálogo, un perpetuo diálogo, que es algo inevitable. Estamos en un diálogo constante con todas las ciencias sociales, en un diálogo constante con el psicoanálisis, un diálogo con la medicina… Por primera vez, hay un conjunto de minorías político-sexuales que hablan. Creo que esa toma de la palabra en un momento, aparte de que podría ser, claro que sí podría ser, un golpe de estado, puede ser una forma revolucionaria. Creo que en la academia también es un diálogo, es un largo diálogo que hemos intentado oír, en el que las ciencias sociales, la psicología…, están atrincheradísimas.

J. L. C.: El contexto es endiabladamente difícil. Justamente, por el auge del teoconservadurismo. ¿Cómo valoras la actual coyuntura pensando además que estas políticas conservadoras califican toda disidencia, en especial en Estados Unidos, de “cultura de la queja”? Te recuerdo que en el Estado Español la impronta de las últimas reformas educativas generan un clima poco propicio para abrir brecha en “cuestiones torcidas”.

B. P.: Yo creo que políticamente estamos pasando por uno de los periodos más duros. De hecho cuando me fui de Estados Unidos hace cuatro años, fue porque ya no podía más. Después de haber pasado por un momento de gran gozo político, aquello se convirtió en una cosa horrorosa y, además, yo creo que, en términos de políticas sexuales, estamos viviendo un momento muy paradójico y muy conflictivo en el que tenemos que tener mucho cuidado, porque es un momento en el que después de una cierta lucha política el Estado se está volviendo a reapropiar. El Estado, por no decir el capital, el mercado, la globalización se están volviendo a apropiar de nuestras propias categorías, es decir, estamos en un segundo momento de resignificación y ahora es cuando la teoría queer se está llevando… Esto te vuelve como un boomerang, pero es que va y vuelve y todos aquellos conjuntos que nosotros hemos utilizado como crítica, ya sea los de género, sexualidad, no importa, esos conceptos nos vuelven ahora utilizados estatalmente a través de políticas legislativas y entonces ahí hay que ser muy cauteloso, ya sea en las políticas de violencia de género, ya sea en toda la legislación actual que tiene que ver con el matrimonio. A mí lo que me asusta es el conservadurismo, encima, que viene de los márgenes. En nuestros propios movimientos sociales, creo que es un momento de vida o muerte, me da la impresión. Hay que ser precisamente ahora muy reactivos, y yo veo cierto inmovilismo… Si se consigue el matrimonio… y tú dices bueno pero ¿cómo es posible si esto es el anti, lo opuesto a todo aquello por lo que hemos estado luchando durante años?, ¿no?, pues ¿cómo nos vamos a dejar llevar ahí?. Yo creo que políticamente es un momento duro y creo que es un momento, en España, de un gran desequilibrio entre el profesorado y el alumnado. Constantemente tengo alumnos españoles que me envían mails, me atacan, todo el mundo quiere que vaya a ver si puedo ayudarle a dirigir su tesis, a no se qué y lo que no encuentro son personas que ya están instaladas en la academia, por ejemplo, como tú, que son capaces de establecer un diálogo y creo que eso falta, que es terrible e injustísimo que ese conservadurismo llegue también a la universidad y que sobre todo está en la universidad.

Difunde: Brumaria. Prácticas artísticas, estéticas y políticas

http://www.altediciones.com/brumaria.htm

Es casi medianoche y en la muchas veces clausurada discoteca Cabaret Berlin de Barcelona, la antológica reina del underground de Nueva York, Lydia Lunch, se dispone a tocar con su banda. En medio del DJ set de la escritora Virginie Despentes (directora de la controvertida película Fóllame) y el humo (aquí todavía no está prohibido fumar en los espacios públicos), la filósofa española Beatriz Preciado, a la vez novia de Despentes y amiga personal de Lunch, se dispone a dar una entrevista a Ñ.

Es casi medianoche y en la muchas veces clausurada discoteca Cabaret Berlin de Barcelona, la antológica reina del underground de Nueva York, Lydia Lunch, se dispone a tocar con su banda. En medio del DJ set de la escritora Virginie Despentes (directora de la controvertida película Fóllame) y el humo (aquí todavía no está prohibido fumar en los espacios públicos), la filósofa española Beatriz Preciado, a la vez novia de Despentes y amiga personal de Lunch, se dispone a dar una entrevista a Ñ.

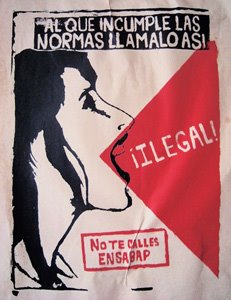

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggQSFsZaz9ghVij3D7AVOmK71y69fCwXUtEGcxVWFy-GWw7M0JqWLdw35MekoJ2t8piivnEv2cIQPl-KnKtL22DV-kig4_yOMtNBbCBqHXYDAl17PTIvb7Xq-_hX2BzKSOBYqY3g/s400/89jpg.jpg)

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMxQ0F0-CcosVaoDuKQ6XV-PgvikgvkBHOseKBniJZ2xk0Suv8PuyMlwtoIU2baF1daIktMLYM9cR8KqaVH8A66MOJscrgV-4vJfUWhI0I6UlNPop00SFfhgsIotHXR7wWmRw-A/s1600/flyer.jpg)