Es casi medianoche y en la muchas veces clausurada discoteca Cabaret Berlin de Barcelona, la antológica reina del underground de Nueva York, Lydia Lunch, se dispone a tocar con su banda. En medio del DJ set de la escritora Virginie Despentes (directora de la controvertida película Fóllame) y el humo (aquí todavía no está prohibido fumar en los espacios públicos), la filósofa española Beatriz Preciado, a la vez novia de Despentes y amiga personal de Lunch, se dispone a dar una entrevista a Ñ.

Es casi medianoche y en la muchas veces clausurada discoteca Cabaret Berlin de Barcelona, la antológica reina del underground de Nueva York, Lydia Lunch, se dispone a tocar con su banda. En medio del DJ set de la escritora Virginie Despentes (directora de la controvertida película Fóllame) y el humo (aquí todavía no está prohibido fumar en los espacios públicos), la filósofa española Beatriz Preciado, a la vez novia de Despentes y amiga personal de Lunch, se dispone a dar una entrevista a Ñ.Preciado es indiscutiblemente la voz más destacada en lengua española de esa incatalogable óptica llamada "teoría queer": forma reapropiada de insulto originario (queer en inglés supo ser un adjetivo calificativo con carácter peyorativo) y especie de devenir epistemológico que aglomera a todas aquellas expresiones de género más radicales en torno a las políticas anti-identitarias que parecen increpar al mundo desde el ensamblaje arte y cuerpo.

Figura inconfundible de la movida nocturno-académica de Barcelona, a pesar de ser demasiado alta para haber nacido en España, su cuidado look andrógino se corresponde con esta ciudad donde grosso modo la mayoría de las mujeres van de cabello corto. Preciado, sin aires de divismo, es la autora del ensayo Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en "Playboy" durante la Guerra Fría que ha quedado recientemente finalista del premio Anagrama de ensayo con la obra, en la que utiliza la popular revista de Hugh Hefner como arqueología de la producción "de afectos que garantiza el capitalismo" y como objeto de crítica cultural.

Estas son algunas de las nuevas modalidades en las que la teoría se aplica no tanto como set abstracto de prescripciones académicas sino como forma de articular posibilidades. Pero como quedará claro en la charla, Beatriz Preciado es un personaje conceptual al decir de Deleuze y Guattari en ¿Qué es la filosofía?: quien enuncia las respuestas se hará llamar "Beto" y contestará siempre en masculino en clara referencia a la idea butleriana de que uno se vuelve un género interminablemente, que nunca llega a cuajar en sustancia ontológica.

-¿Beatriz, Beto, B.P. en su libro "Testo Yonki", se considera un personaje conceptual?

-Mi postura proviene de una resistencia muy larga a las imposiciones de género. Nunca quise definirme como mujer. Me gusta jugar dentro de esa ambigüedad. He pensado en cambiarme de sexo pero ¿hacia qué sexo?; he pensando en cambiarme de nombre pero ¿hacia qué nombre? Prefiero una multiplicidad de identidades móviles. Sigo utilizando Beatriz Preciado para firmar porque la posición de "escritora-mujer-lesbiana" es menos habitual que una posición masculina en el discurso tradicional de la filosofía.

-¿Por qué esa resistencia?

-No hay un por qué antes de un cómo. Retrospectivamente puedo encontrar razones: porque era una normativa, una imposición que tenía que ver con la identificación de mi cuerpo como femenino, o porque todo lo divertido tenía que ver con la masculinidad (trepar árboles por ejemplo), y todo lo pasivo y encerrado tenía que ver con la feminidad. Mucho más tarde empecé a releer mi propia vida en términos de aquello que era del orden del placer y lo espontáneo.

-¿Se hace cargo de su alto perfil como ícono queer hispanohablante, casi un personaje pop?

-Por ser sincero, la primera vez que vine a Barcelona desde Estados Unidos, había pasado por París, y me di cuenta de que era la micro-comunidad queer trans-marica-bollera la que me estaba empoderando. No me siento creador de nada ni que yo haya inventado nada. Ese tráfico me hizo. Por otra parte, la literatura a veces no llega por las políticas de traducción. En los EE.UU. había un conjunto de minorías sexuales pensando estos temas desde la periferia de la universidad y desde su centro duro. Pero en Francia y España esos lenguajes no habían tocado suelo. De todas formas, cuando doy un curso o clase, se me va la olla, como si tocara la guitarra dos horas, y estás en ese otro lugar donde te transporta la energía colectiva. Eso implica que puedas pensar lo que no habías pensando antes. Pero luego sigues con tus complejos, historias, y demás.

-¿Es posible "ser" queer?

-Es imposible porque queer es un verbo, una acción, cuyo estudio parece estar relativamente a la moda en el contexto académico. Las mismas personas que jamás hubieran organizado un seminario universitario en torno a las maricas y las trans, lo organizan en torno a lo queer. Es una opacidad camaleónica circular que permite ciertas cosas en otros espacios. Su teoría vendría a funcionar como una critica reflexiva de los procesos normativos a través de las que se produce la identidad. Ser queer es una contradicción en términos. Y si pensamos cómo los movimientos queer emergieron habría que hablar de teorías putas o tendríamos que hablar de cuestiones de migraciones, racismo y colonialismo. Por ejemplo, la última comisión que se reúne para dictaminar si las mujeres pueden llevar el velo islámico en Francia –comisión en la que participan mujeres– decidió que el velo está prohibido en los espacios públicos como el transporte y los espacios administrativos. Es decir, una ley normalizadora que legitima el encierro de las mujeres no blancas e islámicas en el espacio de sus propias casas, y que erosiona las libertades que podrían tener en los espacios públicos. En toda Europa es increíble la crispación de islamofobia que viene de la tradición de izquierda que considera a las luchas de género y sexuales como burguesas, prescindibles y secundarias o la homosexualidad como degeneraciones burguesas. Hay una cuestión de antifeminismo y tradición colonial que no se ha debatido públicamente que hace que estemos en la situación catastrófica de este continente donde la izquierda sigue discutiendo en torno al trabajo y a la clase cuando socialmente el trabajo ha perdido la centralidad como motor de producción, y frente a las cuestiones relevantes como las cuestiones de postcolonización, biopolítica, cuerpo, migraciones, sexualidades es tan retrógrada y conservadora como la derecha.

-Este ejemplo ilustra por qué las sexualidades son un punto crítico en la política.

-La mutación de los procesos de gobierno social a partir del siglo XVIII hizo que el cuerpo estuviera en el centro de gestión de lo político. Una ficción histórica transitoria en relación con las formas de producción económica de gobierno de lo social que inventa un alma sexualizada, una subjetividad que tiene la capacidad de decir "Yo" e internacionalizar un conjunto de procesos de normalización que lo llevan a decir "soy homosexual" o "soy heterosexual". La sexualidad no es sólo un conjunto de regulaciones políticas sino que en el proceso de industrialización que sigue a la Revolución Francesa, la reproducción sexual se entiende como una de las maquinarias de lo social. Es necesario que el cuerpo social esté organizado reproductivamente, es decir la familia heterosexual. Esa es la fantasmagoría política en la que hemos estado viviendo. A mediados del siglo XX ha habido un quiebre, y toda sexualidad no reproductiva es objeto de control y vigilancia. El sexo es importante porque se convierte en uno de los enclaves estratégicos en las artes de gobernar. Pero eso que llamamos sexo no es nada estable sino un conjunto de constantes mutaciones históricas. Ahora mismo las minorías sociales y políticas están participando e interviniendo en los procesos de definición de las gramáticas de género, y eso me parece una exaltación política, algo nuevo y fascinante.

-¿No habría en ese optimismo una re-esencializacion de la sustancia de un sujeto?

-No, porque no son luchas basadas en identidades naturales ni siquiera sexuales, ni de pertenencia a una nación sino que son otra cosa, una transversal de minorías críticas. La dimensión ética no está diferenciada de la política. Las técnicas del yo son las mismas que las técnicas del agenciamiento colectivo. No es una alianza natural. Por ejemplo, migrantes y género no van separados. El pensamiento político hasta ahora pensado por la izquierda piensa en esas exclusiones. Pero yo me refiero a una alianza de malos sujetos de la izquierda, que debe ser pensada. La mayoría de feministas, gays, transexuales y transgénero radicales han sido expulsados de la izquierda, cuyo cuerpo ideal es viril, trabajador, reproductivo. Creo que la lucha es colectiva y que la redefinición del sexo y la sexualidad pasará por acuerdos colectivos. Hay otro lugar que se está reconfigurando desde las luchas que reclama un cuerpo que de alguna manera va más allá de los imperativos normativos de las leyes nacionales. Ese cuerpo se percibe como migrante, tránsfugo y no tiene ya lo que hemos llamado hasta ahora identidad en el sentido más administrativo, es decir, se trata de un cuerpo des-identificado.

-Es decir, no va a haber un sujeto revolucionario.

-No hay sujeto de la revolución, de eso estoy seguro. Pero la revolución y la guerra son constantes. No es un momento mesiánico que nos espere más allá para lo que hay que prepararse. La situación en la que estamos y construimos el género y la normalidad son la guerra total en el interior del cuerpo y frente a eso, la revolución es constante. Autores como Foucault –cercano a las políticas de izquierdas y que ha salido del carnaval gore de la revoluciones de izquierda– o incluso Deleuze y Guattari que agitan la revolución del 68, se van separando de esta noción de "revolución". Frente a esa situación postpolítica es absurdamente necesario pensar dónde está la revolución, cómo se produce, cuáles son las formas a través de las que actúa. La guerra no será después y la revolución no será mañana sino que la guerra es hoy y la revolución es ahora.

-¿Y cómo será entonces la discusión con el Estado?

-El Estado ha dejado de ser el estamento que define las normas disciplinarias, prácticamente se ha convertido en uno de los tentáculos del capitalismo neo-liberal privado. Estamos apreciando su privatización, por ejemplo, en Francia el síndrome de disforia de género (la disconformidad entre el sexo asignado al nacer y el percibido como propio), ya no es considerado como trastorno de identidad sexual. ¿Qué va a pasar ahora con todos los protocolos y los cambios de género? ¿Serán asumidos por la seguridad social? Hoy el Estado es uno de los múltiples aparatos junto con los postindustriales o los mediáticos que re-configuran el cuerpo. Por lo tanto, los movimientos de minorías sexuales no pueden estar sólo en diálogo y en lucha con el Estado que no tiene la centralidad que tenía. Es absurdo hoy tener como objetivo conseguir el matrimonio GLTB, frente a las complejidades de las configuraciones postcoloniales, de sexo, y raza. Es preciso atacar esa ficción del matrimonio desde otro lugar que no sea la legalidad.

Virginie Despentes termina su arrollador set, y Diana J. Torres, la joven artista promesa de esta región comienza su performance donde habrá elementos del gore del cine de terror, la pornografía mutante, y poesía pornográfica: G.G. Allen parecería ser "una mujer". Preciado, a quien ya ha venido a saludar todo el lugar, contesta la última pregunta sobre la noción de deseo y elección que hasta hoy han guiado luchas y reivindicaciones: "Obviamente no creo que pueda haber una verdad sexual escondida debajo de una gran capa de represiones sociales. No confío nada en el deseo, no creo en absoluto que haya un deseo anterior a un conjunto de normas o acuerdos sociales, sino que el deseo se crea en esa red de relaciones, del mismo modo que no hay una identidad que precede las interpelaciones normativas. Cuando digo deseo no me refiero a la noción psicoanalítica o inconsciente de deseo sino a cómo el placer y el cuerpo se estructura en una red de relaciones. Desaprender tus 'propios' deseos, aquello que culturalmente aprendemos a desear, es una especie de tarea muy larga pero fundamental."

[fuente: revista Ñ]

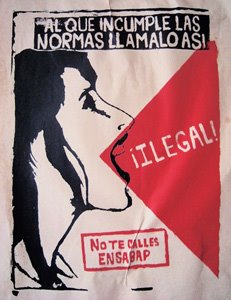

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggQSFsZaz9ghVij3D7AVOmK71y69fCwXUtEGcxVWFy-GWw7M0JqWLdw35MekoJ2t8piivnEv2cIQPl-KnKtL22DV-kig4_yOMtNBbCBqHXYDAl17PTIvb7Xq-_hX2BzKSOBYqY3g/s400/89jpg.jpg)

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMxQ0F0-CcosVaoDuKQ6XV-PgvikgvkBHOseKBniJZ2xk0Suv8PuyMlwtoIU2baF1daIktMLYM9cR8KqaVH8A66MOJscrgV-4vJfUWhI0I6UlNPop00SFfhgsIotHXR7wWmRw-A/s1600/flyer.jpg)