.........

Memorias Disruptivas

Tácticas para entrar y salir de los Bicentenarios de América Latina y el Caribe

Tipo de actividad: Seminario y talleres

Fecha: 30 de noviembre - 1 de diciembre de 2010

Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio; OFF Limits y Traficantes de Sueños

Organiza: Red Conceptualismos del Sur y Museo Reina Sofía

Blog relacionado: memoriasdisruptivas.wordpress.com

El encuentro Memorias Disruptivas se propone intervenir críticamente en la llamada internacional a conmemorar y celebrar, a lo largo del 2010, los procesos de independencia del continente americano ocurridos hace 200 años. A través de diversas actividades (talleres, mesas de debate, intervenciones gráficas, proyectos editoriales y presentación de investigaciones en curso) este encuentro pretende contrarrestar el carácter afirmativo de las celebraciones oficialistas de los Bicentenarios de América Latina y el Caribe, activando un conjunto de memorias disruptivas y de contra-discursos en torno al valor político, estético e historiográfico de dichas celebraciones.

Memorias Disruptivas ha sido pensado como un conjunto de acciones tácticas anti-celebracionistas destinadas a cuestionar la manera en la que aquellas luchas y movimientos sociales que tuvieron lugar en América Latina durante las primeras décadas del siglo XIX se enfrentan a un nuevo proceso de patrimonialización y monumentalización en nuestros días. A su vez, este encuentro cuestiona el hecho de que algunas insurgencias estéticas y políticas continúen siendo silenciadas en las historiografías legitimadoras de la soberanía nacional, en las teorías que impulsan la modernización económica y cultural del continente latinoamericano y en los acuerdos de cooperación birregional entre España y los países de América Latina y el Caribe.

En sintonía con las investigaciones de la Red Conceptualismos del Sur, Memorias Disruptivas plantea a su vez asuntos diversos como las políticas del olvido, la función político-social de los archivos, la gestión de la memoria histórica, la patrimonialización de las culturas visuales y la construcción de las identidades nacionales, la producción y circulación de saberes, la gobernabilidad basada en los intercambios culturales, el establecimiento de acuerdos multilaterales a partir de un pasado histórico común, la producción de exhibiciones de arte basadas en efemérides patrias, las estructuras coloniales o la negación/reivindicación de las revoluciones sociales y raciales en América Latina y el Caribe. Todos estos temas, en suma, centrales para entender la situación histórica y la actualidad sexual-estético-política de las prácticas críticas que tuvieron lugar en Latinoamérica durante las décadas de los sesenta y setenta.

En cuanto a su estructura, Memorias Disruptivas no se ha organizado a partir de la presentación de conceptos teóricos en torno al problema de la celebración de los Bicentenarios, sino más bien a través de la yuxtaposición de actividades diversas, las cuales dialogan entre sí a lo largo de dos días de trabajo y con múltiples formatos de presentación. Temáticamente, el encuentro se ha dividido en dos bloques diferentes, pero en diálogo. A su vez, mientras que una buena parte de las actividades de este encuentro se llevarán a cabo en el Museo Reina Sofía, algunos talleres se celebrarán en otros espacios autogestionados de Madrid.

Programa

Primera jornada. Martes 30 de noviembre

Bicentenario y Narcochingadazo

Pedro Lasch y Miguel Rojas Sotelo

Tipo de actividad: Taller

Hora: De 11:00 h a 13:00 h y de 14:30 h a 16:30 h

Lugar: Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

El proyecto busca pensar la nación desde la descentralización y la distancia crítica, no ya desde los centros hegemónicos de construcción de la historia, sino desde los márgenes, la diáspora, la frontera y la identidad indígena. Se presentan distintas acciones que, desde el 2009, han tenido lugar en América Latina y Europa, entrelazando gran número de nodos sociales articulados a través del proyecto. Entre éstas, destaca la presencia de la Red Conceptualismos en Haití en diciembre del 2009 (con Esther Gabara), a través de la participación del proyecto en la primera Ghetto Biennale, ofrece la oportunidad de enlazar la serie en forma clara y directa con la proclamación de “todos somos negros” del seminario.

'Archivo Las Bicentearias' del Museo Travestí

Giuseppe Campuzano

Tipo de actividad: Taller

Hora: De 11:00 h a 13:00 h

Lugar: Offlimits

Este taller plantea explorar y reflexionar la nación a través de sus prácticas sexuales, aquellas no consideradas ni celebradas en el Bicentenario oficial pero que, sin embargo, tienen lugar entre sus ciudadanos y costumbres. El proyecto Museo Travestí del Perú recolecta desde 2003 un «archivo sexual» a modo de recuperación de ciertas estrategias sociales, indígenas y populares, donde sexualidad, ritualidad y travestismo articulan la cultura como un espacio de metamorfosis constante y necesaria. Dichas estrategias canibalizan/infectan el concepto de «museo» y lo transforman desde la sociedad civil, resexualizando la emancipación bicentenaria masculina y occidental al replantear la nación, su memoria, fronteras y geografías, desde nuestros cuerpos mestizos y pos-identitarios.

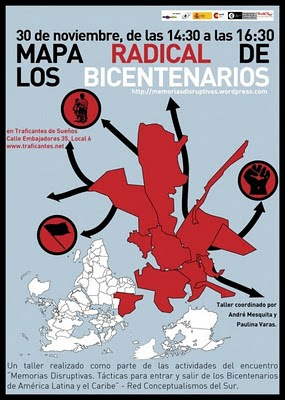

Mapa Radical de los Bicentenarios: sobre ciudadanías colectivas

André Mesquita y Paulina Varas

Tipo de actividad: Taller

Hora: De 14:30 h a 16:30 h

Lugar: Traficantes de Sueños

¿Reinventar la ciudadanía tiene que ver con realizar una crítica a las celebraciones institucionales? ¿Cómo se crean en Madrid las otras ciudadanías colectivas que cuestionan las relaciones coloniales? ¿Cómo continúa el colonialismo interno? ¿Cómo estas latencias pueden ser atacadas desde la visualidad? Este taller considera la idea de ciudadanía colectiva como construcción de otros modos de participación social y nuevas formas alternativas de poder y acción. Durante el encuentro, se realizará un diagrama conceptual sobre estas nociones. Asimismo, se propone que la sistematización posterior de este taller sea una parte clave de la experiencia, no tanto en su registro como documento posterior, sino como material de intercambio para futuras experiencias.

Insurgencias raciales: Si desde 1804 ‘todos somos negros’, ¿qué conmemoramos los latinoamericanos y caribeños en 2010?

Participan: Eduardo Grüner, Valeria Coronel, Pedro Lasch y Miguel Rojas Sotelo

Modera: Joaquín Barriendos

Tipo de actividad: Mesa de debate

Hora: De 17:30 h a 20:00 h

Lugar: Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Partiendo de un cuestionamiento de los formatos nacionales y regionales de las maquinarias celebracionistas puestas en marcha para ‘conmemorar’ los Bicentenarios de América Latina, este bloque aborda la actualidad de la revolución racial de Haití, retrotrayendo la independencia de este país como un elemento clave para entender las coyunturas actuales de la región, las dinámicas de su colonialidad y el papel de Haití en el marco de las tensiones geopolíticas, sexuales y raciales derivadas del nuevo humanitarismo internacionalista.

Introducción. Haití: el lado oscuro de los Bicentenarios de América Latina y el Caribe

Joaquín Barriendos

La oscuridad y las luces

Eduardo Grüner

Políticas de la Memoria: del Ecuador exótico al testimonio político

Valeria Coronel

Bicentenario y Narcochingadazo

Pedro Lasch y Miguel Rojas Sotelo

The Oath of Monte Sacro. A pocket epic

Leandro Cardoso

Tipo de actividad: Performance

Hora: 20:30 h

Lugar: Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

The Oath of Monte Sacro consiste en la dramatización en formato pocket-epic del discurso que supuestamente profirió el joven Bolívar en la cima del Monte Sacro (Aventino) en Roma, en 1805, ‘jurando’ liberar a América del poder colonial español. The Oath of Monte Sacro se articula a partir de una serie de traducciones formales -que van de la narrativa oral, al canto lírico, y de la composición musical a la proyección en video- del juramento de Bolívar, el cual, según la historia oficial, fue dictado oralmente al escritor Manuel Uribe Ángel por el propio Simón Rodríguez, mentor de Bolívar y único testigo del evento en Roma.

Leandro Cardoso como narrador

Joaquín Barriendos como Simón Rodríguez

Nicolás Restoret como Simón Bolívar

Segunda jornada. Miércoles 1 de diciembre

'Archivo Las Bicentearias' del Museo Travesti

Giuseppe Campuzano (Segunda Parte)

Tipo de actividad: Taller

Hora: De 11:00 h a 13:00 h

Lugar: Offlimits

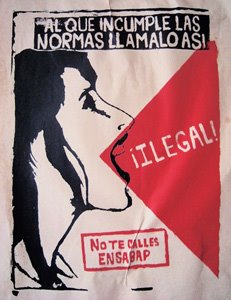

Todos somos negros

Juan Carlos Romero

Tipo de actividad: Taller

Hora: De 14:30 h a 16:30 h

Lugar: Traficantes de Sueños

Todos los ciudadanos, de aquí en adelante, serán conocidos por la denominación genérica de negros (Artículo 14, Constitución Haitiana de 1805).

En medio de los festejos previstos en torno al Bicentenario de las revoluciones independistas americanas de 1810, es llamativa la omisión de la revolución haitiana de 1804, la primera, la más radical y la más inesperada de todas ellas. Allí fueron los ex-esclavos de origen africano -la clase dominada por excelencia, y no las nuevas elites “burguesas” de composición europea blanca- quienes tomaron el poder para fundar una república llamada, justamente, negra.

Este taller convoca a retomar la proclama haitiana e instalarla en la calle y en los debates públicos, no sólo para llamar la atención sobre la historia silenciada de esta revolución negra de 1804 ante los homenajes del Bicentenario criollo, sino además por la carga disruptiva que aún porta la idea de que todos y todas podamos definirnos como negros, en medio de la creciente exclusión en que vivimos. Carteles, autoadhesivos, volantes, graffiti, avisos en publicaciones y cualquier otro medio puede redundar en extender esta campaña anónima y colectiva por toda América Latina y el resto del mundo. Espejo Negro

Espejo Negro

Pedro Lasch

Tipo de actividad: Taller

Hora: De 14:30 h a 16:30 h

Lugar: Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

El taller utiliza el concepto de Espejo Negro para examinar las relaciones con las fuerzas coloniales y descoloniales relacionadas a los Bicentenarios. También cuestiona productiva y críticamente la polémica afirmación de que todos somos negros. Espejo Negro tiene su origen en la instalación museística de gran tamaño realizada por Pedro Lasch para el Nasher Museum of Art, la cual formaba parte de una monumental exposición de pinturas barrocas titulada El Greco to Velázquez: Art during the Reign of Philip III (2008). A través de una reinstalación de arte precolombino, recuperado de los almacenes del museo, el público contemplaba el arte indígena, la representación colonial y el reflejo de su propio cuerpo e imagen colapsado en un mismo plano de reflejos.

Gobernabilidad, creatividad y desterritorialización de los Bicentenarios

Intervienen: Jorge Luis Marzo, Carlos Jiménez, Joan Vila-Puig, Elvira Pujol y Joaquín Barriendos

Modera: Cristián Gómez Moya

Tipo de actividad: Mesa de debate

Hora: De 17:30 h a 20:00 h

Lugar: Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Este seminario se centra en el cruce de los distintos imaginarios geopolíticos construidos alrededor de las celebraciones de los Bicentenarios de América Latina, teniendo presente sus vínculos multilaterales y, especialmente, la relación entre la gobernabilidad cultural y las nuevas formas contemporáneas de expresión y participación ciudadana, en cuyo núcleo se han posicionado las nuevas clases creativas que fomentan la capitalización de intangibles, el diálogo desterritorializado de lo multicultural y la conveniencia de las políticas de la diferencia.

Introducción. Bicentenarios en el nuevo eje creativo del estado-transnacional

Cristián Gómez Moya

Los Bicentenarios y el Imperio

Carlos Jiménez

Iberoamericanizar, latinomamericanizar o birregionalizar los Bicentenarios

Joaquín Barriendos

El papel de los artistas en el mantenimiento de los mitos nacionales en el marco de las celebraciones bicentenarias

Jorge Luis Marzo

Dependemos de un directorio. Acción cultural en tiempos de suplantación

Joan Vila-Puig y Elvira

Yamaikaleter

Alexander Apóstol

Tipo de actividad: Proyección de vídeo

Hora: 20:00 h

Lugar: Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Este vídeo muestra a dirigentes políticos comunales tanto chavistas como antichavistas leyendo la Carta de Jamaica. Escrita por Simón Bolívar para recabar apoyo internacional, justo después de la independencia de los países bolivarianos, ha estado presente como uno de los momentos fundacionales de Venezuela. La carta, escrita en inglés es leída en su idioma original, motivando que los políticos que la pronuncian no entiendan su significado.

Intervenciones en el espacio público

Pasquín Travesti del Perú

Giuseppe Campuzano y Miguel López

Durante el encuentro se difundirá una publicación a modo de periódico/historieta donde el archivo sexual transcurrirá de museo colonial travestido a periódico sensacionalista (sus imágenes y titulares saturados de clichés en torno a la sexualidad, su postura frente a las migraciones del cuerpo y territorios, etc.) travestido. Este nuevo travestismo del proyecto pretende trascender la estética de la historieta hacía los mecanismos propios del tabloide. Así, el pasquín se ofrecerá gratuitamente a través de diversos modos de distribución (metro, kioscos, vendedores ambulantes) y difusión, cruzando con medios donde la intriga publicitaria y el insulto desde el titular morboso/objetivista remitan al consumo y reflexión de un archivo sexual en primera persona.

¿Todos somos negros?

Juan Carlos Romero

“Todos los ciudadanos, de aquí en adelante, serán conocidos por la denominación genérica de negros”. Artículo 14 de la Constitución Haitiana de 1805.

Bajo este lema, se llevarán a cabo una serie de intervenciones en el espacio público durante el encuentro. A partir de éstas, se pretende llamar la atención sobre la historia silenciada de esta revolución negra de 1804 en el marco de los homenajes del Bicentenario criollo. Estas acciones darán continuidad a la convocatoria anónima que ha venido impulsando la Red Conceptualismos del Sur desde 2009 bajo el lema Todos Somos Negros.

Participantes

Alexander Apóstol

Es artista, su trabajo revisa la crisis de las utopías del movimiento moderno en América Latina, especialmente en Venezuela, entremezclando desarrollismo, corrupción de la esfera pública y populismo ideológico.

Ha expuesto en Tate Modern, Centro José Guerrero, Periférico Caracas y Harvard University, entre otros.

Joaquín Barriendos

Miembro de la red Visual Culture in Europe y de la Red Conceptualismos del Sur. Coordina el foro Negociando la Diferencia: Poéticas y Políticas de lo Diverso. Es miembro fundador del colectivo Tristestópicos e investigador del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona.

Giuseppe Campuzano

Es travesti y filósofo. Desde 2003 complementa investigación, arte y activismo en el proyecto Museo Travesti del Perú, presentado en ciudades como Brighton, Montreal, La Habana, São Paulo, Bogotá, Santiago de Compostela, Monterrey, Santiago de Chile y Ciudad de México. Entre sus recientes publicaciones, El travestismo obseso de la memoria (Ramona 99, 2010).

Leandro Cardoso

Artista e investigador. Ha exhibido su trabajo en el Institute of Contemporary Arts de Londres; Centro de Cultura Contemporánea Barcelona; Resonance FM; Bienal de Trondheim, Noruega; entre otros. Es miembro fundador del Partido pela Utopia Brasileira, PPUB, y de la radio-arte Pandeiro do Mundo.

Valeria Coronel

Profesora Investigadora en el programa de Sociologia FLACSO, sede Ecuador. Interesada en la estética y la política en la región andina, revolución, colonialismo interno y procesos de hegemonía. Es miembro de la Red de Conceptualismos del Sur.

Cristián Gómez Moya

Artista visual, investigador en Epistemología Crítica de la Imagen en la Universidad de Chile y profesor de Estudios Visuales en el Magíster de Estudios Culturales de Universidad Arcis. Es editor del proyecto Investigaciones Visuales (FAU, Universidad de Chile); fundador y co-editor de la plataforma Tristestópicos y miembro de la Red Conceptualismos del Sur.

Eduardo Grüner

Sociólogo, ensayista y crítico cultural. Decano en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Antropología y Sociología del Arte y de Teoría Política en dicha universidad. Ha publicado, entre otros muchos estudios, la reciente La oscuridad y las luces (Edhasa, 2010).

Carlos Jiménez Moreno

Escritor y crítico de arte. Profesor de Estética de la Universidad Europea de Madrid. Es parte del equipo editorial de la revista brumaria y colaborador de los periódicos El País, El Mundo, así como de las revistas especializadas Lápiz, Exit y Artecontexto, ArtNexus y Third Text.

Pedro Lasch

Desde 1994 divide su tiempo entre en Durham (NC), donde es profesor de Práctica y Teoría del Arte en el Departamento de Arte, Historia del Arte y Estudios Visuales de la Universidad de Duke, y Nueva York, donde lleva a cabo trabajos regulares con grupos inmigrantes y colectivos de arte, principalmente 16 Beaver Group.

Miguel A. López

Escritor, artista e investigador. Sus textos han sido publicados en revistas como Ramona, Afterall, Artecontexto, Papers d’Art o Papel Alpha. Es co-autor de Post-Ilusiones. Nuevas Visiones. Arte crítico en Lima, 1980-2006 (Lima: Fundación Wiese, 2006) y co-comisario de exposiciones como Subversive Practices. Art under Conditions of Political Repression. South America / Europe / 60s-80s’ (Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, 2009), entre otras. Es miembro de la Red Conceptualismos del Sur.

Jorge Luis Marzo

Historiador del arte, comisario de exposiciones, escritor y profesor de la Escuela Elisava/Universitat Pompeu Fabra. Entre sus recientes proyectos, destaca la exposición Eld_efecto barroco. Políticas de la imagen hispana (2010) y el libro ¿Puedo hablarle con libertad, excelencia? Arte y poder en España desde 1950 (CENDEAC, 2010).

André Mesquita

Investigador de las relaciones entre arte, política y activismo. Doctorando en la Universidad de Sao Paulo con un estudio sobre “mapas y diagramas disidentes”, donde aborda diferentes cartografías sobre el capitalismo contemporáneo. Miembro de la Red Conceptualismos del Sur.

Nicolás Nestoret

Cantante y compositor de música pop francesa, formado en el colegio Frantz Fanon de Martinica.

Miguel Rojas Sotelo

Doctor en Arte Contemporáneo y Teoría Crítica Cultural de la Universidad de Pittsburgh. Es artista visual, videasta, activista y comisario-colaborador, ha trabajado como director de artes visuales del Ministerio de Cultura de Colombia (1995-2001). Actualmente, es director del Festival de Cine Latinoamericano de Carolina del Norte.

Juan Carlos Romero

Integra distintos grupos de gráfica, experiencias visuales y acciones grupales de intervención pública. Es editor de las revistas Observador Daltónico y Dos de Oro. Coedita la revista de poesía visual La Tzara, junto a Hilda Paz. Integra el Grupo de Artistas Plásticos Solidarios con Diana Dowek, León Ferrari, Ricardo Longhini, Adolfo Nigro y Ana Maldonado en acciones grupales de intervención pública.

Sitesize (Elvira Pujol y Joan Vila-Puig)

Plataforma de proyectos colaborativos sobre la metrópolis contemporánea. Fundada en 2002, Sitesize desarrolla trabajos específicos de creación y mediación cultural en contextos metropolitanos. Entre sus últimos trabajos destaca AMPIN habitar la palabra (Valparaíso, 2010), Narraciones metropolitanas_Aula permanente (Pabellón catalán. Bienal de Venecia, 2009) y Pasaje Chile_Calle Barcelona. Imaginarios cruzados (Santiago de Chile 2007- Barcelona 2008).

Greg Vamvakas

Pianista y compositor para orquestra. Formado en filosofía y máster en Historia del Arte en el Reino Unido.

Paulina Varas

Investigadora y comisaria independiente. Co-directora del Centro de Residencias para Artistas Contemporáneos (CRAC) en Valparaíso. Miembro de la Red Conceptualismos del Sur. Actualmente desarrolla el proyecto colectivo www.275dias.cl

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggQSFsZaz9ghVij3D7AVOmK71y69fCwXUtEGcxVWFy-GWw7M0JqWLdw35MekoJ2t8piivnEv2cIQPl-KnKtL22DV-kig4_yOMtNBbCBqHXYDAl17PTIvb7Xq-_hX2BzKSOBYqY3g/s400/89jpg.jpg)

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMxQ0F0-CcosVaoDuKQ6XV-PgvikgvkBHOseKBniJZ2xk0Suv8PuyMlwtoIU2baF1daIktMLYM9cR8KqaVH8A66MOJscrgV-4vJfUWhI0I6UlNPop00SFfhgsIotHXR7wWmRw-A/s1600/flyer.jpg)