Alfredo Márquez inaugura un espacio de producción, conversación y exhibición en Lima. Se trata de KURARE ArtEspacio, un proyecto que en realidad viene de mucho atrás. KURARE abre sus puertas este viernes y sobre la idea misma de abrir el espacio hemos conversado en muchas ocasiones. Visitar y conversar con Alfredo es una de las cosas que yo más aprecio, y sin duda es una de las cosas que más extraño cuando no estoy en Lima. Compartir la emoción de la inminente apertura de su espacio me hace feliz porque es una iniciativa generosa que no solo intenta buscar y conectar entusiasmos de muchas personas, sino revivir algo muy genuino de su propia práctica colectiva: buscar diseñar artefactos estéticos o materiales visuales que desde distintas posiciones puedan soñar con transformar nuestras relaciones productivas y afectivas. Desear esas transformaciones es probablemente lo más importante de toda práctica creativa, preguntarnos qué tipo de participación pública o común pueden tener las cosas que hacemos, interrogar qué tipo de modificaciones pueden generar en nosotros o más allá de nosotros aún cuando sepamos que realmente no lo podamos predecir, y acaso tan solo deseando la transformación. KURARE se arma así con un taller de edición de múltiples y un espacio reducido en una escena local donde los lugares de exhibición han empezado a maximizarse y las ediciones han empezado a empequeñecerse. Este viernes arranca, es necesario ir y pensar con Alfredo porque de eso se trata un proyecto colectivo. Larga vida a KURARE.

..............

Miguel: ¿Qué es KURARE

artEspacio? Desde que te mudaste a este espacio hace varios años recuerdo que

tú querías convertirlo en algo colectivo, en hacer que pasen cosas, instalaste

un proyector en un cuarto para ver materiales y poder discutir, montabas de

cuando en cuando algunas piezas en las paredes para ver. Recuerdo haber estado conversando en este lugar sobre las posibilidades de convertirlo en un espacio vivo y ahora

finalmente va a ocurrir.

Alfredo: En síntesis KURARE es un juego de palabras que alude por un

lado al veneno indígena amazónico pero que

también lo puedes asociar con la idea de curaduría y de curar. Sí,

en realidad yo he tenido este espacio más o menos dispuesto para

mostrar mis cosas cada vez que venía alguien. Básicamente ese espacio era la

salita de ingreso y un cuarto pequeño al lado. Pero claro, ¿y el resto del tiempo qué

era? No lo estaba usando bien. Y claro, yo puedo poner mi trabajo para mostrarlo una vez y bacán, pero después qué sentido tendría que alguien vuelva si ya lo vio todo. No tenía sentido. Entonces lo que pensé, y era algo que

venía arrastrando hace mucho, era convertirlo en un espacio de proyectos. ¿Qué

significa eso? Que es una mezcla de discusión, producción y visibilización. Lo

que quiero es ir viendo proyectos de todo el mundo y pedirles por favor que me

muestren aquellos que son absolutamente díscolos, que no han tenido

ninguna posibilidad de hacerlo y que sin

embargo ellos consideren que es su proyecto más importante. Básicamente ir

viendo, conversando y escogiendo. De pronto dices: “OK, vamos a escoger este”.

Entonces lo que se debe hacer es resolver la formalización en una edición de

grabado, que puede ser cualquier cosa: digital, serigrafía, una mezcla de los

dos. Lo que se decide colectivamente es su formato y para eso precisamente

existe el taller porque lo que ofrece este lugar es precisamente el taller de

serigrafía, y mi apoyo como editor gráfico. Entonces la producción visual es

chamba del Taller Made in Peru. ¿Y en

donde se expone? En KURARE. Y lo que se muestre debe ir cambiando

periódicamente. Así de sencillo. Y creo que el proyecto mismo nace también de constatar que hay cosas que

he estado haciendo que han demorado diez o quince años en hacerse, y que han

vivido como ideas encarpetadas. Es decir, ideas que te parecen de puta madre

pero que es imposible de hacer porque no encuentras el momento o las

circunstancias.

Miguel: Hay muchas memorias detrás de este proyecto…

Alfredo: Claro, mis motivaciones personales para meterme en esto yo diría que son

tres. La primera es la “movida subterránea”.

Yo nunca fui músico, nunca tuve nada que ver con producción musical pero

era melómano, y además creía que esa cosa, la “movida subte”, era lo más

importante que estaba sucediendo en ese momento. Me metí con todo, y sin

quererlo fui una especie de editor que logró impulsar algunas huevadas. Esto es

algo de lo que me doy cuenta con distancia. Y creo que funcionó muy bien. La

segunda fue el trabajo en torno a la exposición INKARRI que curé en el Centro

Cultural de España, buscar gente que tenía proyectos asociables a esta noción

de Inkarri (setiembre 2005), y que fue un catalizador para muchas cosas otras

cosas que vinieron después. Por ejemplo, sin la exposición Inkarri probablemente

no hubiera existido la pintura Los

Funerales de Atahualpa de Marcel Velaochaga, una pieza impresionante, de

pronto no existiría tampoco la pieza que hace José Carlos Martinat con ese

mismo título con la cabeza del inca, no existiría la nueva visibilización del

trabajo reciente de Sergio Zevallos que se dio por vez primera allí…

Miguel: La primera vez que

vi su obra en directo fue allí…

Alfredo: Claro. No hubiera habido tampoco de pronto la obra

importante que mostramos de Miguel Cordero, que si bien no fue explícito para

esa exposición sí hizo que pudiera verse. En fin, nuevamente desde la posición

de editor creo que esa exposición salió bien. Y la tercera motivación es la Carpeta Negra (1988). Sobre esta Carpeta

Negra están pasando muchas cosas ahora mismo. Yo pienso que es una pieza que si

no existiera la realidad sería distinta, y sí creo que es una pieza que

interviene en la realidad y la modifica. Lo que quiero es entonces descubrir

que cosas tiene la gente encarpetadas que yo puedo percibir como que si

existiera esto la realidad podría verse modificada. Y ojo que el espacio del

que estamos hablando es de una pared, o una habitación a lo más. Es decir, el lugar

es chiquito. Y entonces mi papel es el del editor. Se hacen 50 números, se

muestra, discute, y que venga el siguiente. Y creo que si esto se logra hacer puede

generar algo importante.

Miguel: ¿Cuál ha sido la

reacción ante el anuncio de apertura?

Alfredo: La reacción de la gente ha sido muy buena. Mucha gente ha

enloquecido con la idea de que voy a abrir una galería. Y yo he tenido que

decir: “no, no voy a abrir una galería”. Y ante eso igual mucha gente ha dicho

“qué paja huevón”. O sea, de pronto pude sentir que la gente está hastiado del

formato de galería. De pronto hasta hay galeristas mismos que están hastiados

de tener que hacer eso todo el tiempo. Y bueno además hay varios proyectos que

están flotando, ¿no? Por ejemplo Garúa de Pablo Hare, que inició como una cosa

más de galería y ahora está apostando porque su cara más visible sea

precisamente un proyecto editorial sin dejar de mostrar cosas. A mi

sinceramente me pareció de puta madre saber que su columna vertebral podría ser

lo editorial. De hecho me hizo pensar. Garúa es un inspirador para mi porque me

permitió ver con más claridad que lo que a mi siempre más me ha interesado es

la edición de cosas. Y eso editorial para mi es una bisagra, es una dimensión

que lo que significa es simplemente sinergia con otros proyectos. Mi posición

además no es solo teórica sino práctica como lo fue nuestra experiencia del

Bestiario. Entonces el hecho de hacer que el taller de serigrafía funcione a la par y conectado con un espacio de discusión y exhibición es un

placer.

Miguel: ¿Es cómo un segundo

momento para el Taller Made in Peru?

El proyecto nace a inicios de los 90 y sufre una serie de interrupciones y

transformaciones hasta que vuelve aparecer de esta manera.

Alfredo: Yo incluso diría que este vendría a ser como el verdadero momento

de Made in Peru. Lo que surge a inicio

de los años 90 con ese nombre era una cosa muy distinta porque estábamos básicamente

haciendo documentación fotográfica, video, acción y performance, y era un

proyecto compartido con gente que estaba metida en muchas otras cosas, con

muchas líneas paralelas. Era entonces, digamos, una especie de taller experimental

de técnicas. Y claro, la frustración de la cárcel que ocurre en 1994 me hizo

tenerlo el proyecto tan solo como una identidad suspendida todo estos años.

Luego de eso nunca he relanzado el proyecto. Y yo creo que este es su

lanzamiento. Y de hecho creo que la gente va a confiar en que se pueden hacer

cosas inéditas. La Carpeta Negra me

encanta a mi como experiencia y creo que es una buena lección personal en el

sentido de que si no la hubiéramos hecho la cosa sería distinta. Ahora, seguramente

voy a fracasar en un montón de asuntos, sin duda van a haber cosas en las cuales

yo crea pero quizá no terminen teniendo la más mínima relevancia porque eso además

no lo puedes pre-proyectar. Pero tengo la intuición sincero de que puedo

encontrarme con cosas increíbles. Lo que te pasa a ti cuando estás

investigando, de pronto te tropiezas con algo y dices “¿¿y esta huevada??”. Y

de pronto era el proyecto que nunca se llegó a hacer por distintos motivos. Y entonces

simplemente lo sabes: ¡tenemos que hacer esto! Y se trata precisamente de eso,

¿quién no tiene un proyecto encarpetado?

Miguel: Pero incluso el

fracaso es importante. La manera en la cual se mide el fracaso es

normativa, si ver con distancia los parámetros de lo que tiene éxito te das cuenta

que no funcionan. De hecho la Carpeta

Negra fue en realidad un gran fracaso y mira lo que todo eso ha

significado, y lo que aún puede significar...

Alfredo: Claro, absolutamente. Eso es algo muy claro para mí: la Carpeta Negra fracasó, y eso no ha impedido que transforme muchas cosas. Definitivamente

para mi lo más interesante es hurgar en archivos con la gente y poder encontrar

algo que tú digas: “esto es”. De hecho fue gracioso porque anoche estuvimos con Miguel Cordero,

Janine Soenens y Gonzalo Olmos conversando sobre esto. Entonces cada vez que

Miguel me contaba un proyecto yo decía: “ya, este es el proyecto que quiero que

hagamos”. Pero de pronto él contaba sobre otro y decía: “no, mejor hagamos

este”. De ahí decía otra idea y era lo mismo. (Risas) Y me he quedado pensando

en lo que le voy a proponer el viernes… Y es que en algunos casos quizá lo

único que te queda es hacer una carpeta completa. Solo de pensarlo de esta

forma me doy cuenta que es un proyecto muy versátil y que puede tener muchos

caminos.

Miguel: ¿Y sabes cuáles van a

ser tus primeros pasos en términos editoriales y gráficos?

Alfredo: En este caso el primer paso fui yo mismo, he hecho el “Expediente

Santiago” de la serie Expedientes...

Miguel: Pero ese ya lo tenías

hecho.

Alfredo: Sí, pero en digital, ahora es una pieza en grabado que es

como debería ser. El volver hacer esta pieza en serigrafía en realidad ha

generado que la obra en sí misma tenga una nueva formalización, otra gráfica,

una manera distinta de tratar las imágenes. Así que según esa lógica voy a

hacer un nuevo "Expediente Armando" que

es su antecesor directo.

Miguel: Que es una pieza que hiciste

originalmente en 2002 luego de diez años de la masacre de La Cantuta.

Alfredo: Exacto. Yo creo que esta nueva pieza que he rehecho permite arrancar un

nuevo momento gráfico para el proyecto de Expedientes, y eso significa ahora sí

hacer los catorce casos completos. Pero ya no voy a esperar a que ocurra una

exposición para hacerlos, simplemente los voy a ir haciendo. Porque imagínate, pasaron

doce años desde que tuve la idea de hacer un Expediente Santiago, ¡eso es demasiado! Diez años pasaron entre

2002 y 2012 que fue cuando lo hice en digital, y dos años más para que exista

en serigrafía que es como siempre lo imaginé. Ver ese lapso de tiempo fue

descomunal, precisamente este proyecto nace como una respuesta a ello. Y por

eso también me dije que debía comenzar así: con un primer proyecto postergado

que fue el mío.

Alfredo Márquez inaugura un espacio de producción, conversación y exhibición en Lima. Se trata de KURARE ArtEspacio, un proyecto que en realidad viene de mucho atrás. KURARE abre sus puertas este viernes y sobre la idea misma de abrir el espacio hemos conversado en muchas ocasiones. Visitar y conversar con Alfredo es una de las cosas que yo más aprecio, y sin duda es una de las cosas que más extraño cuando no estoy en Lima. Compartir la emoción de la inminente apertura de su espacio me hace feliz porque es una iniciativa generosa que no solo intenta buscar y conectar entusiasmos de muchas personas, sino revivir algo muy genuino de su propia práctica colectiva: buscar diseñar artefactos estéticos o materiales visuales que desde distintas posiciones puedan soñar con transformar nuestras relaciones productivas y afectivas. Desear esas transformaciones es probablemente lo más importante de toda práctica creativa, preguntarnos qué tipo de participación pública o común pueden tener las cosas que hacemos, interrogar qué tipo de modificaciones pueden generar en nosotros o más allá de nosotros aún cuando sepamos que realmente no lo podamos predecir, y acaso tan solo deseando la transformación. KURARE se arma así con un taller de edición de múltiples y un espacio reducido en una escena local donde los lugares de exhibición han empezado a maximizarse y las ediciones han empezado a empequeñecerse. Este viernes arranca, es necesario ir y pensar con Alfredo porque de eso se trata un proyecto colectivo. Larga vida a KURARE.

Alfredo Márquez inaugura un espacio de producción, conversación y exhibición en Lima. Se trata de KURARE ArtEspacio, un proyecto que en realidad viene de mucho atrás. KURARE abre sus puertas este viernes y sobre la idea misma de abrir el espacio hemos conversado en muchas ocasiones. Visitar y conversar con Alfredo es una de las cosas que yo más aprecio, y sin duda es una de las cosas que más extraño cuando no estoy en Lima. Compartir la emoción de la inminente apertura de su espacio me hace feliz porque es una iniciativa generosa que no solo intenta buscar y conectar entusiasmos de muchas personas, sino revivir algo muy genuino de su propia práctica colectiva: buscar diseñar artefactos estéticos o materiales visuales que desde distintas posiciones puedan soñar con transformar nuestras relaciones productivas y afectivas. Desear esas transformaciones es probablemente lo más importante de toda práctica creativa, preguntarnos qué tipo de participación pública o común pueden tener las cosas que hacemos, interrogar qué tipo de modificaciones pueden generar en nosotros o más allá de nosotros aún cuando sepamos que realmente no lo podamos predecir, y acaso tan solo deseando la transformación. KURARE se arma así con un taller de edición de múltiples y un espacio reducido en una escena local donde los lugares de exhibición han empezado a maximizarse y las ediciones han empezado a empequeñecerse. Este viernes arranca, es necesario ir y pensar con Alfredo porque de eso se trata un proyecto colectivo. Larga vida a KURARE.

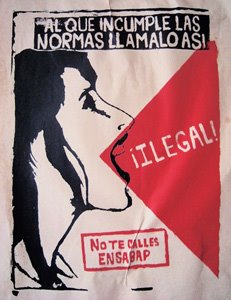

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggQSFsZaz9ghVij3D7AVOmK71y69fCwXUtEGcxVWFy-GWw7M0JqWLdw35MekoJ2t8piivnEv2cIQPl-KnKtL22DV-kig4_yOMtNBbCBqHXYDAl17PTIvb7Xq-_hX2BzKSOBYqY3g/s400/89jpg.jpg)

![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMxQ0F0-CcosVaoDuKQ6XV-PgvikgvkBHOseKBniJZ2xk0Suv8PuyMlwtoIU2baF1daIktMLYM9cR8KqaVH8A66MOJscrgV-4vJfUWhI0I6UlNPop00SFfhgsIotHXR7wWmRw-A/s1600/flyer.jpg)